... newer stories

Freitag, 14. August 2020

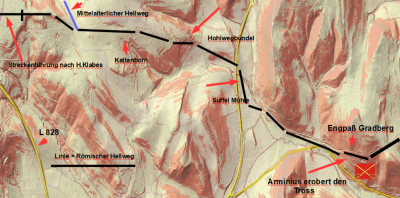

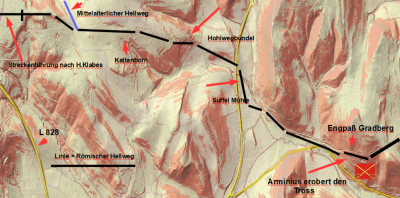

Eine fiktive Darstellung zur Örtlichkeit des Trossüberfalls

ulrich leyhe, 03:38h

Unter Verwendung von TIM-Online 2 soll die bearbeitete Grafik verdeutlichen, an welchem Streckenabschnitt sich auch noch aus heutiger Sicht betrachtet der Bereich zwischen Brakel und Schwaney befunden haben könnte, wo Arminius den Tross stoppte um ihn in seine Gewalt zu bringen. Nur an der südöstlichen Hangkante des Gradberges verhindert der steile Abfall in die sumpfige Tallage der Oese in Verbindung mit dem Anstieg zum Gradberg und der schmalen Durchgangstrift das Entkommen der den Treck begleitenden Legionäre. Der schmale Weg an der Kante zieht sich über etwa 500 Meter hin. Er liegt zwischen Schmechten im Osten und der Suffel Mühle im Westen und auch hier sind noch ältere Hohlwege erkennbar. (14.08.2020)

... link

Mittwoch, 12. August 2020

Ein Schlüssel zur Varusschlacht - Wie er voluminöser kaum sein kann.

ulrich leyhe, 22:12h

Die einzige Quelle die uns bekannt ist gibt es nicht schlüssig her. Das nämlich Varus seinen umfangreichen Tross, samt zahlreichem Anhang unter anderem bestehend aus Frauen, Kindern und auch Trossknechten mit in das Krisengebiet nahm. Cassius Dio überlieferte lediglich unter 56,20, (2), dass diese mit geführt wurden und sich dadurch der Marschzug in die Länge zog. Man übersetzte es mit der Umschreibung des "sich Auflösens der Marschordnung". Der Kontext in den es Dio einschob wirkt jedoch variabel und suggeriert dem Leser, Varus habe auch Zivilpersonen mit ins Gebiet der Aufrührer genommen. Dies wäre allerdings auch schon in den damaligen Zeiten unter strategischen Gesichtspunkten betrachtet ein äußerst unkluges Handeln und somit ein militärisch recht seltsamer und fragwürdiger Vorgang gewesen. Aus dem Hinweis von Cassius Dio spricht deutlich heraus, dass der zivile Teil auch für Varus zu einer Behinderung wurde. Auf diesen Schlussfolgerungen basiert auch die Grundannahme, dass Varus die Gesamtmasse aller Teilnehmer die das Sommerlager verließen in bzw. ab Brakel in eine militärische und eine nicht militärische Marschformation aufteilte. Den nicht wehrfähigen Personen samt Wagen und Lasttieren gab er infolge dessen und aus nach vollziehbaren Gründen den Befehl sich ausgestattet mit militärischem Geleit auf den direkten und somit kürzeren Weg nach Schwaney/Aliso zu begeben. Er selbst zog mit den Kampflegionen gemeinsam in die südlich von Brakel gelegenen Regionen zu den so genannten Aufrührern, wo er auf Bitten von Arminius als Friedensstifter gefragt war. Dahinter verbirgt sich aber noch eine weitere Theorie. Nämlich die, dass sich die Germanen verständlicherweise nun des zivilen Trosses mitsamt der persönlichen Habe des Feldherrn am zweiten Marschtag und das voll umfänglich bemächtigten. Dieser Raubüberfall fand also statt, noch bevor Arminius den Anschluss an Varus suchte um ihm während seines Marsches mit seinen Gefährten in den Rücken zu fallen. Seine Strategie setzte zweifellos voraus, dass die Inbesitznahme erfolgreich verlaufen sollte, vor allem aber lautlos bleiben musste. Es war wohl nicht nötig, dass er selbst bis zum Ende daran teilnahm, denn es standen ihm bekanntlich noch andere Aufgaben bevor. Die römischen Begleitmannschaften dürften den Schilderungen nach was die im Marschzug vorherrschende und beschriebene Unordnung anbetraf alle Mühe gehabt haben, dem Zug noch einen disziplinierten Ablauf zu geben, so dass es ihnen in dieser Phase nicht mehr gelang auch noch einen Feind erfolgreich abzuwehren. So wird man sich schnell dem Unabwendbaren gefügt haben, denn Arminius dürfte zudem in Überzahl erschienen sein um die Aussichtslosigkeit jeglicher Verteidigungsanstrengungen zu verdeutlichen und seine Männer zu schonen. Der Überfall auf diesen Werte Transport sollte sich also tunlichst an einer Stelle ereignet haben, die weit genug von der Zugstrecke des Varus entfernt zu liegen hatte um zu verhindern, dass Varus doch noch vorzeitig gewarnt werden könnte, aber noch nahe genug um die zu überbrückende Distanz für Arminius und seine Männer nicht unnötig anwachsen zu lassen, die man noch zurück legen musste um Varus einzuholen. Es musste also eine Örtlichkeit gewesen sein die es zu finden gilt, die diese Voraussetzungen zu erfüllen hatte, die aber vor allem auch Hinterhalt tauglich und Engpass artig gestaltet sein musste. Denn ein Ausbrechen der Wachmannschaften war zu verhindern. Sie musste aber auch weit genug vom voraus liegenden römischen Marschlager entfernt liegen, damit nicht die dortigen Wachmannschaften noch gewarnt und sich nicht durch Rauchzeichen oder Meldereiter bemerkbar machen konnten. Was übrigens auch für mögliche römische Streckenposten galt, die schon vorher auszuschalten waren. Es war hier folglich schon eine Generalstab mäßige Herangehensweise vonnöten, die man aber einem Arminius und seinen Anführern zutrauen darf. Und ein dafür geeigneter Streckenabschnitt lässt sich auch zwischen Brakel und Schwaney ausmachen. Um aber diese Theorie abzusichern und zu erhärten bedarf es noch einer grundsätzlichen Frage nach zu gehen. Nämlich der, wie es denn um das Vorhandensein eben jener römischen Straßenverbindung zwischen Lippe und Weser damals überhaupt bestellt war. Denn um regelmäßig tausende von Menschen und Güter samt schweren Karren und umfangreichen Maultier- und Eselskarawanen auf ihr fort bewegen zu können, bedarf es eines durch gehend stabilen und befestigten Untergrundes. Dazu hilft aber ein Blick in die Forschungen des verstorbenen Bauingenieurs Heribert Klabes weiter. Als er 1997 das Vorwort zu seinem Buch "Corvey eine karolingische Klostergründung an der Weser - Auf den Mauern einer römischen Civitas" verfasste, da lag es ihm wie er schrieb fern sich näher mit den möglichen Stationen und Örtlichkeiten der Varusschlacht zu beschäftigen. Sein Buch, dass dank Andreas Otte 2008 erneut heraus gegeben wurde, sollte lediglich Begründungen für seine Theorie liefern, dass das gesuchte Sommerlager des Varus an der Weser bei Höxter und dort möglicherweise in Corvey zu suchen ist. Viel weiter wollte er in das Thema Varus, was den möglichen Schlachtverlauf anbelangt, nicht mehr einsteigen. Er konnte allerdings nicht ahnen, dass seine Vorarbeiten in eine Hypothese münden könnten und würden mit deren Hilfe es gelingen kann, eine Theorie zum Verlauf der Schlacht zu entwickeln bzw. darauf aufzubauen. Denn auf Basis eines möglichen Sommerlagers an der Weser lässt sich auch erst ein dazu passendes Denkmodell entwerfen. Nämlich eine militärische Strategie zu entwickeln mit der man sich in die Fußstapfen von Varus hinein versetzen kann. Folglich seiner Zugrichtung folgend, die ihn zuerst von der Lippe an die Weser führte und ihn auf der gleichen Route auch wieder zurück bewegen ließ. Ob und wie oft er diese Strecke möglicherweise von Corvey nach Anreppen und zurück zurück legte, ist eine Frage von Theorien, Indizien oder Hochrechnungen. Die von Heribert Klabes auf Seite 42.) dargestellte Castra Linie ließ er erst in Holsterhausen beginnen und vergab dafür die römische Zahl I. Die Kette der Lager endete aus seiner Sicht in Höxter mit der Zahl XII. (12) Dem Lager Anreppen gab er die römische Zahl VIII. (8) Aber bei der Vergabe der Castra Zahl IX (9) tat er sich schwer bzw. war er sich unschlüssig, denn da irritierte ihn bei der Festlegung vermutlich unter anderem auch der Übergang in den Eggeabstieg. Er griff zu einer Quertheorie und fasste Aliso als Alsen, Neuenbeken und Paderborn zusammen und sah hinter einer dieser Punkte die Möglichkeit für die Verortung eines Castra IX (9). Aliso vermutete er westlich von Paderborn leicht Lippe abseitig an einem Zufluss der Lippe eventuell nahe dem Ortsteil Elsen. Er vermied es aber auf seiner Skizze auf Seite 47.) Aliso mit der Castra Zahl IX. (9) zu beschriften, sodass er in Aliso vordergründig betrachtet, eher kein römisches Marschlager erkannte. Die Zahl IX hingegen behielt er sich für ein mögliches römischen Marschlager bei Neuenbeken vor. Da aber Neuenbeken nicht an den römischen Hellweg angeschlossen war, sondern nördlich davon liegt, dürfte die Castra Zahl IX besser auf Schwaney zutreffen. Ein Lager X. vermutete er dann noch zwischen Neuenbeken und Brakel, da ihm die Distanz um sie an einem Marschtag bewältigen zu können offensichtlich zu groß erschien. Das Lager nach Neuenbeken zu verlegen schien ihm folglich plausibler zu sein, als es im Bereich der Eggekante in Schwaney zu verorten. Angemessener erscheint es Brakel als Castra X (10) zugrunde zu legen, da die Distanz von Brakel nach Höxter der Tagesetappe einer römischen Marschleistung entspricht. Man sollte aber auch bedenken, dass am römischen Hellweg eine Anzahl kleiner Rastplätze existierte die man nicht als Castra ansprechen sollte und die nur je nach bedarf vorübergehend genutzt werden konnten. Aber was haben wir schon an handfestem römischen Fundgut was sich zwischen Schwaney und Höxter vorweisen ließe um diese Marschzugtheorie zu verfestigen. Imperiale Relikte die eben nicht aus Streufunden oder kleinen Statuetten, Öllämpchen oder Münzen bestehen, sondern aus denen sich auch wichtige infrastrukturelle Maßnahmen ableiten lassen. Ein römisches Wegenetz zu entdecken ist bereits teilweise gelungen und römische Altstraßen können und konnten schon über Wagenspurrillen, Abstandsmaße und Bautechnik nachgewiesen werden. Um sie wieder zu finden sollte aus logischen und logistischen Erwägungen heraus die Spurensuche im letzten Lippelager Anreppen aufgenommen werden. Auch das Aufspüren eines römischen Hellweges zwischen Anreppen und Schwaney stellt interessante Herausforderungen an mögliche Grabungsteams in der Zukunft dar. Denn dieser Abschnitt ist anders geartet, als der weitere Verlauf ab Schwaney östlich. Bis Schwaney ist das Gelände zur Paderborner Hochfläche leicht ansteigend und ebenmäßig strukturiert und die Zugstrecke dürfte daher gradliniger verlaufen sein, zudem sie keinen größeren topographischen Hindernissen auszuweichen hatte. Das der Marschweg von Anreppen nach Osten auf Paderborn und Schwaney zu und nicht nach Norden verlief, ließ sich bereits aufgrund einer ergrabenen römischen Marschstraße nachweisen auf die man etwa 500 Meter östlich vom Römerlager Anreppen stieß. Dies schließt aber nicht aus, dass es sicherlich auch einen Weg von Anreppen nach Norden zum neu entdeckten Römerlager Sennestadt am Menkhauser Bach gab. Aber in der Theorie lässt er sich bereits nachweisen. Die gute alte und oft strittige Theorie, ohne die es nun mal nicht geht. Denn wenn man von A.) nach B.) kommen möchte und es lässt sich kein Weg nachweisen, dann muss sie herhalten um die Wissenslücke zu schließen. Wie hätte man auch anders als über einen Weg von Anreppen nach Norden in Richtung Teutoburger Wald gelangen sollen, wenn es nicht eine begehbare Marschtrasse etwa über Lesterberg gegeben hätte. Eine Route die um 45 Grad verschwenkt von der Ostroute nach Norden hin abweicht. Das beschwerliche Kernstück nämlich die Hangkante des seit prähistorischen Zeiten genutzten Altstraßenkorridors zur Weserfurt nach Höxter beginnt erst noch langsam abflachend am östlichen Ortsausgang von Schwaney und findet seinen vorläufigen Tiefpunkt um die Antoniusquelle samt Kapelle nahe der Suffel Mühle in der Klus am Flüsschen Oese. Zu allen Zeiten strebte man es an möglichst schnell ans Ziel zu gelangen und wollte Mensch und Tier nur den unbedingt nötigen Anstrengungen aussetzen und den Karren allzu großen Verschleiß ersparen. Und nicht anders dachte man auch zu Zeiten der römischen Antike. Sich bei der Suche nach der Wegeführung an der luftigen Ideallinie zu orientieren ist bedingt durch die natürlichen Gebirgsfalten, also den Hanglagen und Taleinschnitten aber auch aufgrund der Bodenbeschaffenheit ein Nullsummenspiel. Desto mehr man sich aber ihr annähern kann um so zügiger konnte die Reise vonstatten gehen. Wir wissen nicht wie sich die Vegetation der nach Osten abfallenden Egge vor 2000 Jahren gestaltet hat. Aber die "Alten" wussten es besser, sie richteten sich danach und nutzten eine Trassenführung die allen Belangen gerecht werden konnte und vor allem sollten sich an mehreren Stellen auch ergiebige Frischwasserquellen befinden. Kennt man ihren Verlauf oder lässt er sich rekonstruieren, dann fallen auch die Schnittpunkte ins Auge nach denen wir suchen. Möchte man also einen Bereich identifizieren wo Arminius seine erste Falle zuschnappen ließ, dann kommen wir nicht umhin diesen römischen Hellweg ausfindig zu machen. Wo passierte es, wo befand sich der optimale Streckenabschnitt und wo begegneten sich die urtümlichen germanischen Begehrlich- vielleicht besser gesagt Begierlichkeiten, mit dem militärischem Geschick unserer Altvorderen. Anders als im Verlauf der Varusschlacht die beileibe nicht nur im Saltu Teutoburgiensi, sondern vor allem auf dem Weg dahin statt fand, brauchte man hier nur eine günstige Geländestruktur um den Sack zu machen zu können. Denn römischerseits wähnte man sich auch hier in völliger Sicher- und Ahnungslosigkeit. Ebenso wie Varus der noch völlig unbedarft zur gleichen Zeit etwa ein dutzend Kilometer weiter südöstlich zu den Rebellen unterwegs war, war man damals auch noch nahe dem heutigen Schmechten guter Dinge. Denn auch das Kampfgeschehen zwischen Brakel und Schwaney wurde im Vorfeld durch keine warnende Stimme aus dem Munde des Überläufers Segestes getrübt, da es sie vermutlich nie gab. Aber den Wegeverlauf des römischen Hellweges östlich ab Schwaney zu erforschen stößt bedingt durch den Eggeabstieg auf andere Suchkriterien, als einen Weg im flachen Land aufzuspüren. Bei genauer Betrachtung erscheint es jedoch dagegen unproblematischer zu sein, den Eggeabstieg zu lokalisieren, als die Altwege von Anreppen nach Bielefeld oder nach Schwaney ausfindig zu machen. Ganz zu Schweigen von den Hindernissen und Hinterlassenschaften anthropogener Überformung "auf deutsch" dem hinzu gekommenen Straßennetz und den zahlreichen Wohngebieten et cetera. Und auch bei der Suche nach dem alten Hellweg östlich ab Schwaney wurde Heribert Klabes richtungsweisend tätig bzw. fündig, in dem er uns die Forschungsergebnisse aus den Jahr 1848 noch einmal plausibel in Erinnerung rief. Eine antike Militärstraße die seinerzeit dort verlief, wo sie sich in den Kontext des Geschehens im Zusammenhang mit der römischen Ostexpansion einfügen lässt. In seinem Buch beschreibt er es anschaulich ab Seite 22.) als man begann die erste geschotterte Landstraße 828 über den Eggerücken zwischen Neuenheerse und Schwaney zu bauen. Es war das Jahr der "Deutschen Märzrevolution" in dem man fern vom Hambacher Fest und im engeren Sinne des Satzes "weit ab vom Schuss" in Ostwestfalen ein Stück römisch/germanischer Geschichte schrieb. So stieß man bei der Auskofferung des Straßenkörpers für die Packlage unerwartet in etwa 30 cm Tiefe auf eine aus großen vieleckigen Steinquadern zusammen gesetzte Decke einer Fahrbahn. Man kann sich in das Erstaunen, dass dies bei den Bautrupps und ihren Vorarbeitern auslöste gut hinein denken. Welchen Weg diese sensationelle Entdeckung dann nahm lässt sich schwerlich rekonstruieren. Aber der Hinweis auf den dort zuständigen Oberförster Knauth lässt den Verdacht zu das alles ohne sein Hinzutun nicht den bekannten Werdegang genommen hätte und das Wissen um diese prähistorische Straße nie an die Öffentlichkeit gelangt wäre. Er war es der sowohl pflichtgemäß seine Behörde informierte als auch den Militärhistoriker Friedrich Ludwig Hölzermann einen ausgebildeten Geometer und Numismatiker aus Salzuflen, der im deutsch französischen Krieg 1870 umkam, hinzu rief. Er war es auch der zu der Überzeugung gelangte, dass es sich bei den freigelegten Bauresten nur um eine Straße römischen Ursprung gehandelt haben kann. Man blickte um das 1848 auf eine Epoche zurück die noch von den Nachwirkungen der französischen Kriege geprägt war und wusste, dass man in diesem geschlossenen Waldgebiet weder unter Napoleon noch in den überschaubaren früheren Zeiten einen Straßenbau über die Egge voran getrieben hatte. Was noch im Bewusstsein der Menschen verankert war, war ihr Wissen über den Verlauf des ehemaligen westfälischen Hellwegs der hier südöstlich ab Schwaney ins Oesetal abstieg und dem die in der Nähe befindliche Straße "Hellweg" in Schwaney ihren Namen verdankt. Eine Altstraße die man ab dem Mittelalter zugunsten der Anbindung von Bad Driburg aufgab und das Damenstift Altenheerse sowie die kleinen Ansiedlungen zwischen Schwaney und Brakel an Bedeutung verloren. Antiken Funden noch dazu in Ostwestfalen stand man in den alten römischen Siedlungszentren am Rhein um diese Zeit verständlicherweise äußerst skeptisch gegenüber und hielt daher seine Darstellungen für wenig glaubhaft und für die Forschung nicht relevant genug um weitere Grabungen auszulösen. Wie dies Theodor Mommsen damals aufnahm oder wie er dazu stand, zumal er sich verstärkt der Örtlichkeit um Barenau verschrieben hatte ist nicht bekannt. Heribert Klabes tat rund 100 Jahre später das, was man sich von archäologischer Seite gewünscht hätte, denn er widmete sich diesen alten Berichten die ihm eine Basis für die "Corvey Theorie" dem Endpunkt des Hellweges boten und nahm nicht nur die Nachsuche auf, sondern gelangte auch zu verblüffenden Feststellungen und Überzeugungen. Was die Glaubwürdigkeitsdiskussion um Hölzermann anbelangt die Klabes später eindrucksvoll unter Beweis stellte, sei nur der folgende Hinweis auf das Bonner Jahrbuch LXII mit dem Hölzermann Fundbericht und der Korrekturhinweis von 1878 gestattet. Denn auch dort beschäftigte man sich, wenn auch nur in kurzen Texten mit den Erkenntnissen und Theorien von Hölzermann und diskutierte und besprach sie in den einschlägigen Zirkeln. Man ging darin auf die entdeckten Straßen Teilstücke ein die 1848 frei gelegt wurden, die noch nach preußischen Ruthen vermessen wurden, wobei eine Ruthe = 3,77 m entsprach. Zum einen wurde ein Stück von 20 Ruthen Länge gefunden, was etwa 75 m entspricht. Ein weiteres umfasste rund 1.500 Ruthen also 5.655 m. Möchte man hier vorsichtig spekulieren so liegt vermutlich auch hier wie bei der folgenden Straßenbreitenangabe ein Übertragungsfehler vor und es handelte sich nur um 150 Ruthen. Denn eine Distanz von über 5 km wird man 1848 um einer alten Römerstraße nachzuforschen schlecht frei gelegt haben. Denn Hölzermann gab seinerzeit die Straßenbreite mit 6 preußischen Fuß, was in etwa 1,73 Metern entspricht an. Dies betrachtete man aber eindeutig als zu schmal für eine römische Heeresstraße an und verwarf daher auch die römische Erklärung von Hölzermann. Aber dann meldete sich der in Westfalen begüterte Freiherr Heereman von Zuydtwyck zu Wort und stellte, da er selbst bei der Freilegung dabei war fest, dass man bei der Drucklegung irrtümlich die eins vor der sechs weg gelassen hatte, so dass die Fahrbahnbreite, er nannte sie damals Steinbahn demnach 16 und nicht 6 preußische Fuß maß, somit also etwa 4,64 Meter betrug. Man gelangte daher zu der Auffassung, dass dies die Sachlage sehr verändern würde. In den Bonner Jahrbüchern ist dann weiter zu lesen das bis dato weder in der Rheinprovinz noch in Westfalen eine Römerstrasse aufgefunden wurde, welche wie die beiden Stücke bei Neuenheerse ein Steinpflaster trägt. Ein "Oberstlieutenant" Schmidt leugnete sogar gänzlich das Vorkommen römischen Strassenpflasters sowohl außerhalb der römischen Ortschaften als auch diesseits der Alpen und überhaupt. Desweiterhin führte man aus, dass bei "unseren Untersuchungen auf der rechten wie auch auf der linken Rheinseite festzustellen war, dass die aus Erddämmen, mit oder ohne Steinmaterial, konstruierten Römerstraßen da, wo sie in gebirgiges Terrain treten, insbesondere, wo sie sich an steilen Bergwänden rampenartig hinauf ziehen, nicht mehr aus Dämmen bestehen, sondern ein zu ebener Erde gelegenes Steinpflaster, aus großen polygonen Steinen besitzen und ein solcher Fall scheint auch bei den Straßenresten von Neuenheerse vorzuliegen." Abschließend gelangte man noch zu der Feststellung die man aus heutiger Sicht der Forschung nur in Form einer Denkschrift warm ans Herz legen kann und da lautet " Wir können daher die fernere Untersuchung dieser Straße den dortigen Alterthumsforschern nur empfehlen, wobei man aber von der Meinung, als hätten die Römerstraßen in Westfalen in ihrer ganzen Ausdehnung aus Steinmaterial bestanden wird abgehen müssen, wenn man nicht vergeblich suchen will." Heribert Klabes hat es wörtlich genommen und es als Forschungsauftrag angenommen. Dazu hat er eine interessante Abbildung auf der Seite 24.) seines Buches hinterlassen, die den Verlauf des römischen Hellweges über den Eggerücken erkennen lässt. Er erkundete eine Strecke von insgesamt rund drei Kilometern die er in Teilabschnitten frei legte und Messungen durchführte. Nach seiner Recherche stieg der römische Hellweg am Parkplatz Eiserweg, ortsausgangs Schwaney 5oo Meter östlich der Straße "Hellweg" nahe der alten Neuenheerser Landstraße zur Oese ab. Dort tritt er heute in die offene Feldflur ein und verbirgt sich dann unter dem Laub und den Erdschichten des Eggewaldes. Was die Details anbelangt, so sollte der Geschichtsfreund es erwerben. Aber der Fund der alten Römerstraße musste damals weite Kreise gezogen haben und es scheinen zumindest damals einige interessierte Altertumsforscher dem Aufruf gefolgt zu sein um sich näher mit der Grabungsstelle zu beschäftigen, denn der Fundortbewertung von Hölzermann und Klabes fügt sich noch ein weiterer nahezu vergessener Lagebericht an, der einige Jahre nach der Entdeckung abgefasst wurde und zusätzliche Details enthält. Das er noch erhalten ist, ist einem seinerzeit umstrittenen Hobbyhistoriker zu verdanken. In seiner ungünstigen Reputation lag wohl die Ursache, dass man sich mit einigen Abschnitten seiner Schriften auch nicht intensiver befasste. Es war der 1808 in Horn geborene lippische Landtagsabgeordnete, Heimatforscher und Amateurarchäologe Gotthilf August Benjamin Schierenberg, dem man Laienhaftigkeit und unwissenschaftliche Methoden nachsagte. Schaut man sich hingegen den umfänglichen Nachruf auf diesen Mann und sein Wirken an kann man auch zu der Auffassung gelangen, dass es daran lag, weil er einige Thesen entwickelte die nicht dem Zeitgeist entsprachen. In seinem Buch mit dem diesbezüglich unverfänglichen Titel "Der Taunus an den Lippequellen - Streifzüge in die alte Geschichte und Geographie Nordgermaniens" veröffentlicht 1853, äußert er sich nur innerhalb eines kleinen Abschnittes zu dieser fünf Jahre zuvor entdeckten Römerstraße. Er teilte darin dem Leser mit, dass er vor einigen Wochen von Veldrom nach Neuenheerse gewandert sei um sich die Reste einer alten Straße anzusehen die man dort schon vor einigen Jahren entdeckt hatte. Auf der Höhe des Gebirges sah er einen roh gepflasterten Weg den die dürftige Vegetation schon Fuß hoch mit Erde überdeckt hatte. Das Material der Straße bestand aus Sandsteinen wie es die nächste Umgebung lieferte. Steine die man wie es schien ohne sie weiter bearbeitet zu haben neben einander gestellt hatte. Es schien ihm, dass die Breite des Wege höchstens 1o Fuß betrug. Aber er war wenig geneigt es für eine Römerstraße zu halten. Man sagte ihm, dass bereits mehrere Strecken dieses Weges aufgefunden worden seien und das er an vielen Stellen tief mit Erde bedeckt sei. Dieser Umstand schien für ihn wiederum für sein hohes Alter zu sprechen. Aber von wesentlicher Aussagekraft darf man seine Bemerkung verstehen, wonach er sich allen Urteils darüber enthalten wollte, was für seine Neutralität und Sachlichkeit spricht. Er sah sich auch nach Spuren von Wagenrädern um da diese seinerzeit beschrieben wurden, konnte aber an den oben etwas abgerundeten Steinen keine entdecken, obwohl es sich um weiches Material handelte. Mit ihm Anwesende sagten, es würde sich dabei um eine Straße der Römer handeln. Dem Verlauf nach zu urteilen schien es ihm so, als würde die Straße in die Richtung zur Diemel führen in die auch die Eisenbahnlinie geht. In Neuenheerse sah er sich die Fundstücke an die man alle auf der Römerstraße oder am Trassenverlauf bergen konnte. Als da waren Hufeisen von denen man damals wohl zahlreiche gefunden hatte. Reitersporen, das Stück eines eisernen Streithammers, aber auch ein Schwert, dass sich in einem nahezu völlig oxidierten Zustand befand. Es maß von der Spitze bis zum Griff 19 Rheinländische Zoll und schien zweischneidig gewesen zu sein. Die Grifflänge betrug 6 1/2" Zoll und endete mit einem 2" Zoll dicken platt gedrückten Knopf also einem Knauf. Abschließend stellte er fest nicht behaupten zu können, dass die Sachen römischen Ursprungs sein sollen, von dem Schwert vermutete er es aber. Dieser Fundbericht enthält eine Reihe interessanter Hinweise die es zu analysieren gilt, sofern dazu nach so langer Zeit und auf Basis der Beschreibungen noch realistische Möglichkeiten bestehen. Was die Formgebung der Packlage und ihre Tiefe anbelangt, so decken sich seine Informationen mit denen von Heribert Klabes. Die Breite des Weges schätzte Schierenberg auf maximal 10 Fuß, was bei einem Fußmaß von 29 cm folglich 2,90 m entspricht. Heereman von Zuydtwyck hatte sie mit 16 Fuß = 4,64 m und Heribert Klabes mit 2,5o m angegeben. Man kann dem entnehmen, dass eine Reihe von Unwägbarkeiten zu den abweichenden Angaben geführt haben dürften. Etwa wo man die Maße aufnahm in welchem Zustand sich dort die Straße zeigte, bemaßte man sie in Kurvenbereichen oder wies die Straße einfach nur unterschiedliche Breiten auf weil es die damaligen Baumeister so wollten. So wie auch Klabes fand Schierenberg keine Fahrspuren wie sie von Hölzermann nach der Entdeckung beschrieben wurden. Schierenberg wird nicht den gesamten Bereich der Trassenfreilegung eingesehen haben und Hölzermann grub nicht da wo Klabes später suchte. Ob Fahrspuren vorhanden sind würde erst eine aufwändige Bodenuntersuchung ergeben. Das Schierenberg den Verdacht äußerte die Römerstraße würde in Richtung Diemel führen lässt Schlussfolgerungen zu. Zum einen ging er also nicht davon aus, dass es sich dabei um den alten Hellweg nach Corvey, sondern um eine Nordsüd Verbindung längst der Egge handeln würde. Zu dieser Überlegung konnte er nur gelangen, wenn er sich an dem Trassenstück aufhielt wo es noch nicht den scharfen Knick nach Osten vollzogen hatte. Zu den Funden. Kleine Hufeisen von Traglasttieren die man wohl in erheblicher Anzahl fand beschrieb bereits Hölzermann. Ein Vergleich der Aussagen von Klabes bestätigt jedoch, dass ihm die Informationen von Schierenberg nicht bekannt waren. Klabes ging davon aus, dass Hölzermann lediglich eine Trassenbreite von 5 Metern ausgrub und dabei schon auf eine stattliche Anzahl Hufeisen stieß, während Schierenberg berichtet, dass mehrere Teilstücke der alten Straße frei gelegt wurden, was auch zu einem erhöhten Aufkommen an Hufeisen geführt haben dürfte. Ebenso erwähnt Klabes keine Sporen, nicht das Stück eines Streithammers und auch kein verrostetes Schwert was sein Buch bestimmt um einige Überlegungen bereichert hätte. Allerdings konnte er noch über den Fund der Tränenkrüglein, die man als römischen Parfümbehälter identifizierte berichten, von denen Hölzermann und Schierenberg keine Kenntnis hatten. Die Funde geben aber in der Summe betrachtet das klare Bild ab, dass es sich hier um eine häufig frequentierte Straßenverbindung von Schwaney nach Corvey handelte. Eine Steinbahn die die Menschen damals zu Fuß und zu allen Zeiten nutzten und die auch von Lasttieren, Reitern und Waffenträgern begangen wurde. Und sie diente den Völkern seit Menschen gedenken als eine, wenn nicht die bedeutendste Ostwestverbindung im Nordwestdeutschen Raum. Unbefestigt seit Jahrtausenden, in Teilen befestigt demnach seit der Antike und weiter genutzt bis ins hohe Mittelalter blieb sie bis zum Iburg Abstieg noch lange eine wichtige Parallelstrecke und in Kriegszeiten dürfte es eine geheime und beliebte, weil versteckte und abkürzende Route war. Parfümutensilien, Reitersporen, als auch das Stück eines eisernen Streithammers sowie das Schwert sind verschollen während sich noch vergleichbare Hufeisen im Heimatmuseum Dringenberg befinden, sodass sich einiges der Datierung entzieht. Streit- bzw. Kriegshammer entstanden im 14. Jhdt. und wurden bis ins 16. Jhdt genutzt was einen Anhaltspunkt für die Nutzungsdauer der Straße bieten könnte. Die Schwertlänge von 19 Rheinländischen Zoll misst umgerechnet 48 cm und entsprach damit in etwa der Länge des römischen Gladius von 51 cm wie man ihn in auch Pompeji fand. Die Grifflänge gab Schierenberg jedoch mit 6 1/2" Zoll = 16,5 cm an, während für den Gladius nur eine Grifflänge von 8,5 cm genannt wird. Zum Vergleich bietet sich auch die sächsische Langsax von 49 cm Klingenlänge an. Diese Beschreibung würde auf das Saxmesser den Scramasax zutreffen der gleichermaßen von Franken und Sachsen benutzt wurde. Für ihn wird eine nahezu identische Klingenlänge von 48 Zentimetern und eine Grifflänge von 15 Zentimetern angegeben. Es ist bekannt, dass das gute römische Straßennetz noch weit bis ins Mittelalter genutzt wurde und der Kriegshammer weist auf die Nutzung der römischen Eggestraße noch bis in die Zeiten des Dreißigjährigen Krieges hin. Als der Kartograph Johannes Gigas zu Beginn des 17.Jhdt. für sein Kartenwerk, das in den Jahren zwischen 1620 und 1630 erschien recherchierte, da griff er auf den Wissensstand des 16.Jhdt. zurück und zeichnete den Verlauf des Hellweges bereits über Buke, Driburg, Herste und Istrup nach Brakel ein. Es dürfte die Zeit gewesen sein, als die römische Steinpflasterung schon längst mit Erde bedeckt war und nun auch die letzten Reste der auf gleicher Trasse geführten späteren Heerstraße von Schwaney über die Suffelmühle und Schmechten nach Brakel an Attraktivität verlor, in Vergessenheit gerieten und die Vegetation von ihr Besitz ergriff.

Der spätmittelalterliche Hellweg über die Egge

Ausschnitt aus der Karte von Johannes Gigas.

************************************

Für ihn schien es den alten ?Schwaneyer ?Hellweg? schon nicht mehr zu geben, obwohl er noch einem einem Vorwerk, dem Hellehof nahe dem Helleholz am Katzbach unter dem Namen ?Helle? einzeichnete und der sich etwa 1600 m nördlich der Antoniusquelle befand. ( blau gekennzeichnet der neue Hellweg über Driburg, rot die prähistorische und frühmittelalterliche Passage über den Netheberg ).

Ob auch Publius Quinctilius Varus in einem Wagen oder hoch zu Ross den Netheberg in Richtung Sommerlager passierte wissen wir nicht aber die Indizien mehren sich. Das umstrittene Sommerlager wo Varus residierte und wo Paterculus unter II/118 (1,2) schrieb, dass er sich dort weniger als Feldherr einer Armee sah, sondern eher wie ein Stadtprätor der dort mitten in Germanien römisches Recht auf einem Forum verkündete. So müsste oder könnte es in Höxter schon etwas Stadt ähnliches, also in Stein Errichtetes gegeben haben, wo sich Varus derart aufführte. Vergessen wir in diesem Zusammenhang nicht, dass das Imperium in dieser Zeit schon zu weit aus umfänglicheren baulichen Leistungen imstande war, als nur eine Straße über ein ostwestfälisches Mittelgebirge zu bauen. Es sei nur an die "Via Julia Augusta" erinnert die über die Alpen führte und mit deren Bau bereits unter Kaiser Augustus begonnen wurde. Die Überlieferungen lassen den Rückschluss zu, dass man die Arbeiten an der Eggestraße schon auf Befehl von Drusus unter Lucius Domitius anging. Aber was den römischen Steinweg anbelangt so verdichten sich auch hier die Indizien, dass nicht nur Varus diese Strecke nutzte. Sondern auch der Tross mit seinen Wertsachen sowie Frauen und Kindern diesen Weg am zweiten Marschtag nach dem Sommerlager im Jahre 9 + eingeschlagen haben könnte. Aber warum sollten die Arminen als sie ihn in ihren Besitz nahmen ihn noch solange begleiten, bis er schon den Netheberg erklommen hatte. Der anstrengendste Teil der gesamten Route, wo sie beim zurück legen von 1860 Metern einen Höhenunterschied von 125 Metern zu überwinden gehabt hätten. Warum sollten sie sich also dem Steilanstieg aussetzen, wo es doch in der engen Tallage bequemer vor allem aber zielführender war die römischen Begleitmannschaften auszuschalten. Waren hier mit Begleitmannschaften möglicherweise die römischen Abstellungen gemeint, die die Germanen anforderten, da sich der Überlieferung nach Räuber und Gesindel in der Region aufgehalten haben soll. Wollte man Varus verängstigen, damit er sich um seine Habe sorgte und er daher die besagten Abstellungen für den zivilen Tross bereit stellte. Und wollte man zusätzliche Legionäre Varus auf diese Weise entziehen um sie hier nahe dem Gradberg besser bekämpfen zu können, damit sie Varus im Saltus später fehlten. Waren im Tross eventuell sogar schon stattliche germanische Hilfskräfte integriert. die dann mit den römischen Geleitschutzmannschaften leichtes Spiel hatten. Verlängern wir nun die von Heribert Klabes angedachte Römerstraße nach dem sie die moderne Landstraße nahe dem Eggeweg nach Osten querte. Und hier wird auch erkennbar, dass sich die römischen Bauingenieure schon sehr wohl nach der Ideallinie richten wollten und ihre Qualitäten überregional zu denken zu nutzen wussten, auch wenn es nicht immer gelang. Denn vom Fixpunkt Parkplatz Eiserweg bis zur Suffel Mühle wich man an dieser Stelle "nur" rund 56o Meter von der nördlich verlaufenden Luftlinie ab. Klabes lässt die Römerstraße enden bevor sie den Wald des Netheberges etwa da verlässt, wo sich der Flurname "Unterm Gericht" und der Name Galgenberg erhalten hat. Am Wegekreuz oberhalb des Nethegartens sieht das heutige Auge allerdings weder eine Römerstraße noch erkennt man einen Feldweg der nach Osten führt. Und auch "TIM online/2" gewährt keinen guten Blick in die unteren Bodenschichten. Und die heutige landwirtschaftliche Nutzung erkannte auch kein Erfordernis mehr darin diese alte Zuwegung zu erhalten, so wie sie noch auf der preußischen Uraufnahme von 1836 - 1850 ersichtlich ist. Ebenso wurde auch die mittelalterliche Zuwegung des Hellweges über pflügt. Er verlief aus Richtung Schwaney durch das Bodental kommend nach Osten, wo er noch den Namen Landdrostenweg trägt und vereinigte sich "Unterm Gericht" südlich des Mittelberges mit der alten Römerstraße. Man darf also annehmen, dass das Bodental eine feuchte Senke in römischen Zeiten schlechter passierbar war und man sich daher für die südliche Variante entschied. Auf gemeinsamer Trasse strebten sie dann beide auf den Kattenborn, eine sicherlich sehr alte Quelle etwa 600 Meter unterhalb der Gewanne "Unterm Gericht" zu. An dieser Stelle könnte man auch noch einen etymologischen Faden ergreifen, denn bekanntlich nannte man die Chatten auch Katten. Und was den in der Nähe befindlichen Höhenrücken mit dem Namen "Künikenberg" anbelangt, so klingt auch dieser sehr verdächtig nach dem mittelhochdeutschen Namen "Künic" für König. Da man in Sachsen jedoch keine Könige kannte, fällt eine Herkunftsanalyse schwer. Auch hier verraten die Hohlwegsbündel die Altstraßen, so dass sich der Abstieg in Richtung Antoniuskapelle und Klusquelle gut nachvollziehen lässt. An der heutigen Suffel Mühle etwa 11oo Meter westlich des Gradbergsteilhanges, war der erzwungene Besitzerwechsel des varianischen Beute- und Gesindezuges längst vollzogen. Die Sklaven, Frauen und Kinder traten ihren Gang in die germanischen Dörfer an und gingen einem ungewissen Schicksal entgegen. Aber dem Raubgut standen auch noch unruhige Zeiten bevor, denn nun begann vermutlich ein Beutegeschacher im Zuge eines uns unbekannten Verteilungsschlüssels, was man gar nicht nach vollziehen möchte. Aber von diesen schönen Edelmetallen und anderem Tant wird Germanicus sechs Jahre später sicherlich auch noch einiges in der Burg des Segestes an der Leine erblickt haben. Aber Ludwig Hölzermann und Heribert Klabes trugen ihres dazu bei, dass es zwischen Schwaney und Höxter auch noch Massives zu finden gibt, was einst römische Bausoldaten hinterließen. Keine Münzen oder Statuetten dafür aber viele Quadratmeter schwer gewichtige Straßenpflasterung an dessen Auffinden warum auch immer heute scheinbar niemandem mehr gelegen ist. Da gerade diese Hinweise einen Schlüssel zur Varusschlacht in sich tragen ist es bedauerlich, dass man diese historische Chance vertut und historisches Wissen im Boden ruhen lässt. Aber wer weiß vielleicht hat es auch sein Gutes. (12.08.2020)

Der spätmittelalterliche Hellweg über die Egge

Ausschnitt aus der Karte von Johannes Gigas.

************************************

Für ihn schien es den alten ?Schwaneyer ?Hellweg? schon nicht mehr zu geben, obwohl er noch einem einem Vorwerk, dem Hellehof nahe dem Helleholz am Katzbach unter dem Namen ?Helle? einzeichnete und der sich etwa 1600 m nördlich der Antoniusquelle befand. ( blau gekennzeichnet der neue Hellweg über Driburg, rot die prähistorische und frühmittelalterliche Passage über den Netheberg ).

Ob auch Publius Quinctilius Varus in einem Wagen oder hoch zu Ross den Netheberg in Richtung Sommerlager passierte wissen wir nicht aber die Indizien mehren sich. Das umstrittene Sommerlager wo Varus residierte und wo Paterculus unter II/118 (1,2) schrieb, dass er sich dort weniger als Feldherr einer Armee sah, sondern eher wie ein Stadtprätor der dort mitten in Germanien römisches Recht auf einem Forum verkündete. So müsste oder könnte es in Höxter schon etwas Stadt ähnliches, also in Stein Errichtetes gegeben haben, wo sich Varus derart aufführte. Vergessen wir in diesem Zusammenhang nicht, dass das Imperium in dieser Zeit schon zu weit aus umfänglicheren baulichen Leistungen imstande war, als nur eine Straße über ein ostwestfälisches Mittelgebirge zu bauen. Es sei nur an die "Via Julia Augusta" erinnert die über die Alpen führte und mit deren Bau bereits unter Kaiser Augustus begonnen wurde. Die Überlieferungen lassen den Rückschluss zu, dass man die Arbeiten an der Eggestraße schon auf Befehl von Drusus unter Lucius Domitius anging. Aber was den römischen Steinweg anbelangt so verdichten sich auch hier die Indizien, dass nicht nur Varus diese Strecke nutzte. Sondern auch der Tross mit seinen Wertsachen sowie Frauen und Kindern diesen Weg am zweiten Marschtag nach dem Sommerlager im Jahre 9 + eingeschlagen haben könnte. Aber warum sollten die Arminen als sie ihn in ihren Besitz nahmen ihn noch solange begleiten, bis er schon den Netheberg erklommen hatte. Der anstrengendste Teil der gesamten Route, wo sie beim zurück legen von 1860 Metern einen Höhenunterschied von 125 Metern zu überwinden gehabt hätten. Warum sollten sie sich also dem Steilanstieg aussetzen, wo es doch in der engen Tallage bequemer vor allem aber zielführender war die römischen Begleitmannschaften auszuschalten. Waren hier mit Begleitmannschaften möglicherweise die römischen Abstellungen gemeint, die die Germanen anforderten, da sich der Überlieferung nach Räuber und Gesindel in der Region aufgehalten haben soll. Wollte man Varus verängstigen, damit er sich um seine Habe sorgte und er daher die besagten Abstellungen für den zivilen Tross bereit stellte. Und wollte man zusätzliche Legionäre Varus auf diese Weise entziehen um sie hier nahe dem Gradberg besser bekämpfen zu können, damit sie Varus im Saltus später fehlten. Waren im Tross eventuell sogar schon stattliche germanische Hilfskräfte integriert. die dann mit den römischen Geleitschutzmannschaften leichtes Spiel hatten. Verlängern wir nun die von Heribert Klabes angedachte Römerstraße nach dem sie die moderne Landstraße nahe dem Eggeweg nach Osten querte. Und hier wird auch erkennbar, dass sich die römischen Bauingenieure schon sehr wohl nach der Ideallinie richten wollten und ihre Qualitäten überregional zu denken zu nutzen wussten, auch wenn es nicht immer gelang. Denn vom Fixpunkt Parkplatz Eiserweg bis zur Suffel Mühle wich man an dieser Stelle "nur" rund 56o Meter von der nördlich verlaufenden Luftlinie ab. Klabes lässt die Römerstraße enden bevor sie den Wald des Netheberges etwa da verlässt, wo sich der Flurname "Unterm Gericht" und der Name Galgenberg erhalten hat. Am Wegekreuz oberhalb des Nethegartens sieht das heutige Auge allerdings weder eine Römerstraße noch erkennt man einen Feldweg der nach Osten führt. Und auch "TIM online/2" gewährt keinen guten Blick in die unteren Bodenschichten. Und die heutige landwirtschaftliche Nutzung erkannte auch kein Erfordernis mehr darin diese alte Zuwegung zu erhalten, so wie sie noch auf der preußischen Uraufnahme von 1836 - 1850 ersichtlich ist. Ebenso wurde auch die mittelalterliche Zuwegung des Hellweges über pflügt. Er verlief aus Richtung Schwaney durch das Bodental kommend nach Osten, wo er noch den Namen Landdrostenweg trägt und vereinigte sich "Unterm Gericht" südlich des Mittelberges mit der alten Römerstraße. Man darf also annehmen, dass das Bodental eine feuchte Senke in römischen Zeiten schlechter passierbar war und man sich daher für die südliche Variante entschied. Auf gemeinsamer Trasse strebten sie dann beide auf den Kattenborn, eine sicherlich sehr alte Quelle etwa 600 Meter unterhalb der Gewanne "Unterm Gericht" zu. An dieser Stelle könnte man auch noch einen etymologischen Faden ergreifen, denn bekanntlich nannte man die Chatten auch Katten. Und was den in der Nähe befindlichen Höhenrücken mit dem Namen "Künikenberg" anbelangt, so klingt auch dieser sehr verdächtig nach dem mittelhochdeutschen Namen "Künic" für König. Da man in Sachsen jedoch keine Könige kannte, fällt eine Herkunftsanalyse schwer. Auch hier verraten die Hohlwegsbündel die Altstraßen, so dass sich der Abstieg in Richtung Antoniuskapelle und Klusquelle gut nachvollziehen lässt. An der heutigen Suffel Mühle etwa 11oo Meter westlich des Gradbergsteilhanges, war der erzwungene Besitzerwechsel des varianischen Beute- und Gesindezuges längst vollzogen. Die Sklaven, Frauen und Kinder traten ihren Gang in die germanischen Dörfer an und gingen einem ungewissen Schicksal entgegen. Aber dem Raubgut standen auch noch unruhige Zeiten bevor, denn nun begann vermutlich ein Beutegeschacher im Zuge eines uns unbekannten Verteilungsschlüssels, was man gar nicht nach vollziehen möchte. Aber von diesen schönen Edelmetallen und anderem Tant wird Germanicus sechs Jahre später sicherlich auch noch einiges in der Burg des Segestes an der Leine erblickt haben. Aber Ludwig Hölzermann und Heribert Klabes trugen ihres dazu bei, dass es zwischen Schwaney und Höxter auch noch Massives zu finden gibt, was einst römische Bausoldaten hinterließen. Keine Münzen oder Statuetten dafür aber viele Quadratmeter schwer gewichtige Straßenpflasterung an dessen Auffinden warum auch immer heute scheinbar niemandem mehr gelegen ist. Da gerade diese Hinweise einen Schlüssel zur Varusschlacht in sich tragen ist es bedauerlich, dass man diese historische Chance vertut und historisches Wissen im Boden ruhen lässt. Aber wer weiß vielleicht hat es auch sein Gutes. (12.08.2020)

... link

Samstag, 8. August 2020

Arminius sammelte seine Kräfte gegen Germanicus - waren sie mit den Belagerern der Segestesburg identisch ?

ulrich leyhe, 19:41h

Und seine Kämpfer zusammen zu rufen war im Frühjahr 15 + bedingt durch das Vorrücken von Germanicus und Caecina auch das Gebot der Stunde und eine angemessene und plausible Gegenreaktion. Tacitus beschrieb es sehr ausführlich in seinem Jahrbuch 1.59 (1-6) wie Arminius durch die Gaue zog um zum Widerstand gegen Rom aufzurufen. Anders als von Tacitus im Zusammenhang mit den Chatten dargestellt, denen man nun nicht mehr helfen konnte oder wollte, wurde uns von einer möglichen cheruskischen Unterstützung für die Marser nichts überliefert. Nun aber galt die Priorität dem eigenen Territorium um es gegen die anrückenden Legionen zu verteidigen. Der Vorstoß von Germanicus zur Burg des Segestes kam für alle Germanen und nicht nur für Arminius sicherlich völlig unerwartet und fiel in eine Phase in der noch an der Abwehrfront und Strategie gegen Rom geschmiedet werden musste, Denn zu diesem Zeitpunkt hatten die Cherusker noch nicht die volle Kampfkraft gegen Germanicus zusammen gezogen. Was mag da im Kopf von Arminius vor sich gegangen sein. Germanicus tauchte auf Gesuch von Segestes urplötzlich im vermeindlichen Hinterhof des cheruskischen Stammensgebietes auf, griff sich ihn samt Anhang und setzte dann, warum auch immer seinen Kriegszug nach Norden gegen die Cherusker nicht mehr fort. Arminius rekapitulierte. Er wusste von der Existenz des zweiten Feldherrn Caecina der westlich von ihm stand, der ebenso viele Legionen mit sich führte wie Germanicus und er wusste vom Ausgang der Schlacht Caecinas gegen die Marser. Aber er war sich im Unklaren darüber, welche Schritte Caecina und Germanicus nun gegen ihn ergreifen würden und war unschlüssig wie er auf die Bedrohung im Falle eines Vorstoßes zu reagieren hätte. Gefahren die in den Weiten Ostwestfalens und Nordhessens verborgen lagen und sich für ihn noch nicht klar abzeichneten. Er war also nicht zu beneiden und man wollte nicht in seiner Haut stecken. Tacitus konnte sich die Brisanz der damaligen Lage auch aufgrund seiner lückenhaften Informationen nicht mehr vergegenwärtigen, zudem machten es ihm die räumliche und zeitliche Distanz zu den Ereignissen unmöglich. Was er dann in Anbetracht dieser diffusen Gemengelage verfasste, beruhte auf dem Wenigen was ihm vorlag. Für ihn schien dies aber stimmig geklungen und muss ihn überzeugt haben, sonst hätte er das Verhalten von Arminius wohl nicht so theatralisch aufgebläht beschrieben. Was aber an seiner Darstellung verwundert ist die Reihenfolge in der es es zu Papier brachte. Denn danach soll Arminius seine Männer erst zu den Waffen gerufen haben nachdem Germanicus die Befreiung abgeschlossen hatte und sich schon mit Segestes samt Tochter abgesetzt hatte. Für Tacitus war es offensichtlich keine Frage, dass einzig der Verlust seiner Frau ursächlich dafür war, dass Arminius erst durch die Tat des Germanicus in Rage und Wut versetzt, zum allgemeinen Widerstand gegen Germanicus aufrief und nicht schon vorher. Folglich erkannte er in Arminius auch an vorderster Stelle nicht den germanischen Feldherrn, der sich seiner Verantwortung bewusst zum Handeln gezwungen sah und den Abwehrkampf zu organisieren hatte, sondern den zornigen Ehemann. Aus der Sicht von Tacitus mag die Reaktion von Arminius schlüssig gewesen sein, denn er stützte sich in seiner Einschätzung der damaligen Lage in Germanien auf die Worte von Segimund die dieser gegenüber Germanicus fand, als auch die spätere Darstellung von Segestes. Denn danach sprach für ihn alles nach Weibesentführung, Rache und Ehrenrettung, aber nicht nach militärisch Notwendigen. Nach Tacitus konnte dies alles nur Thusnelda bewirkt und entfacht haben und nur sie konnte den Grund dafür geliefert haben, dass Arminius dem blinden Jähzorn verfiel. Die germanischen Tugenden die Tacitus in seiner Germania ausführlich beschrieb, ließen für ihn nur diese eine Erklärung zu. Sie war für ihn der Antrieb das Arminius seine Männer zusammen trommelte und nicht die weitaus realistischere unmittelbar bevorstehende römische Bedrohung seines Herrschaftsgebietes und dessen notwendige Verteidigung. Das Nahe liegende übersah er, dass nämlich Arminius staatsmännisch denken und handeln musste, in dem er zuvorderst die Front gegen Germanicus zu stabilisieren hatte. Tacitus schien es ausgeblendet zu haben, da ihm seine Quellen keinen tiefen Blick ins germanische Hinterland werfen ließen, wo sich im Rücken Roms völlig andere Prozesse vollzogen. Er konnte nur auf dem Wissen basieren was die Überläufer berichteten. Aber in die germanischen Befehlsketten hatte Arminius die Segestes Sippe sicherlich nicht mehr hinein blicken lassen, geschweige denn sie daran beteiligt, so dass nur Halbwissen Rom und später Tacitus erreichte. Nach dem Germanicus mit der Vereinnahmung der Familie von Segestes und dem vorgeschalteten Befreiungskampf einen militärischen Teilerfolg erzielen konnte, erwartete Arminius noch im gleichen Frühjahr entweder einen von zwei Seiten vorgetragenen Angriff oder einen massierten gemeinsamen Einmarsch aller Legionen aus nur einer Stoßrichtung in seine Territorien, die nun auch das vergrößerte Stammesgebiet von Segestes mit umfassten. Vor diesem Hintergrund stand Arminius nicht mehr viel Zeit zur Verfügung und er konnte die Generalmobilmachung auch nicht erst angegangen sein, als sich Germanicus schon wieder mit Segestes auf dem Rückweg befand. Arminius müsste früher gehandelt haben und den allgemeinen Notstand bereits ausgerufen haben als sich die konkrete Gefahr eines römischen Angriffs abzeichnete. Und das war als sich Germanicus und Caecina schon auf getrennten Wegen seinem Stammesgebiet unaufhaltsam annäherten. Es ist also gut vorstellbar, dass Tacitus den zweiten Gedankenschritt vor dem ersten machte. Er ließ also Arminius erst nach dem Absetzmanöver des Segestes seine Männer mobilisieren und nicht schon vorher, was mehr strategischen Sinn ergeben hätte. Man kann nicht beurteilen wie kurzfristig man sich damals im Rahmen einer Mobilmachung mit Verpflegung eindecken konnte, ob die wehrfähigen Cherusker schon auf ihren Schwertern schliefen, also wie viel Zeit nötig war, bis die Krieger aus allen Regionen an den diversen Sammelplätzen zur Heeresschau eintrafen. Denn auch dafür wird es in Germanien verstreut liegende „Marsfelder“ gegeben haben, wo man sich traf und der Heereszug langsam anschwoll. Der Wettlauf mit dem Imperium begann für die Cherusker nach dem Marserkrieg 14 + und ging im Frühjahr 15 + in die nächste Runde. Aber es lässt sich hier in der Analyse möglicherweise wieder die seltsame Methodik der römischen Geschichtsschreibung erkennen wonach man, wie es auch bei Cassius Dio erkennbar wird, eigene Zeitabläufe definierte. Zeitlicher Versatz wodurch der Forschung beinahe auch der friedvoll verlaufende erste Marschtag des Varus nach dem Sommerlager entgangen wäre. So kommt den antiken Historikern eine hohe Bedeutung für unser Gesamtverständnis zu. Um die antiken Zeiten besser zu verstehen möchte man schon fasst zu einem Hilfsmittel greifen in dem man sich eines Rasters bedient, mit dem sich die Historiker dem jeweiligen Geschehen zuordnen lassen. Es über die Ereignisse zu legen um zu versuchen sie auf diese Weise zu kategorisieren. Fallen uns immer zuerst die Cäsaren, Gaufürsten oder die Schlachtenlenker ins Auge, denn sie prägten die jeweiligen Epochen und sind den Menschen seit der Schulzeit ein Begriff, so steht die nicht minder bedeutsame Berichterstattung darüber leider zu oft im Dunkeln. Und das obwohl die beiwohnenden Zeitzeugen und mit gewissen Abstrichen auch die willigen Biographen, vor allem aber die später in Erscheinung tretenden Geschichtsschreiber den Ereignissen noch relativ nahe standen und ihnen zumindest eine in etwa gleich wichtige Bedeutung zukommen sollte. Denn sie waren es letztendlich, die maßgeblich mit darüber entschieden was wir, die interessierte Nachwelt später erfahren sollte und glauben durfte. Die längst verblichenen Helden die in den Schreibstuben Roms und anderswo wirkten und auf die wir uns dennoch gerne verlassen und berufen möchten. Cäsar und teilweise auch Augustus bildeten da noch Ausnahmen, denn sie waren beides Protagonisten und gleichzeitig auch die Biographen ihrer eigenen Taten. Jeder antike Historiker nutzte die ihm vorliegenden Texte auf seine Art, ließ Manuskripte unbeachtet und wendete sich dafür anderen Informanten zu um später alles nach eigenem Gutdünken zu gewichten, aber wovon sie sich letztlich leiten ließen nahmen sie mit ins Grab. Der Geschichtsschreibung ist die eine Wahrheit fremd, sie wird immer parteiisch sein, subjektiv unterwandert, befangen oder beeinflusst wirken. Auch Tacitus sichtete seine Quellen und analysierte sie. Er wog das Gelesene ab und zog daraus seine Schlüsse. Verunsicherte ihn der Text, war seine Auswahl begrenzt oder konnte er ihn nicht zufriedenstellend bewerten, dann ergänzte er ihn und gab seinen persönlichen Eindruck wieder. Gelangten aber bereits seine Quellen zu schwammigen Aussagen und verrieten Unsicherheit, dann steckte er in der gleichen Notlage wie wir heute auch. Er musste sich für eine Form der Interpretation entscheiden, und es stand im frei, ob er den Inhalt seiner Hauptquelle zusätzlich kommentieren oder im Original übernehmen wollte. Ob es sich so oder anders zutrug, ließ sich für ihn nicht befriedigend beurteilen und mit der Zeit die zwischen Ereignis und Verschriftung verging stellten sich zusätzliche Probleme ein. Hätte man es nicht mit der lebendigen Geschichte zu tun, würde man sich etwa der Erforschung der Naturgesetze oder der Mathematik widmen, käme es uns der Mensch nicht so oft in die Quere, was vieles vereinfachen würde. So wird nicht deutlich, ob schon der oder die Verfasser auf die sich Tacitus stützte bereits mangels Wissen eine zögerliche und vorsichtige Bewertung abgeben mussten und Tacitus daher seine eigenen Quellen in Zweifel ziehen musste. Wir wissen also nicht, wann, ob und warum Tacitus aus diesem oder jenem Grund zur dritten Person wechselte, möglicherweise misstraute er bereits seinen uns verborgen gebliebenen Quellen, die er uns nicht preis gab. Sie zu kennen würden wir uns natürlich wünschen. So greift er zum Mittel der Umschreibung. Er macht es, in dem er die Reaktion von Germanicus, nach dem ihn die Reiterschar um Segimund antraf und bei ihm zwecks Befreiung vorstellig wurde in die nebulösen Worte kleidet. So „schien es ihm“ den Preis oder die Mühe wert gewesen zu sein, es sich also für ihn lohnen würde, Segestes in seiner Burg aufzusuchen. Genau geschrieben steht es unter Tactius 1,57 (3) „Germanico pretium fuit convertere agmen“ bzw. auch „es hat sich für Germanicus gelohnt seinen Heereszug umzudrehen“. Mit dieser Form der Interpretation öffnete Tacitus Tür und Tor für viele Spekulationen. Denn was verleitete Germanicus letztlich dazu die Entscheidung zu treffen ein Wendemanöver mit seinem Heereszug einzuleiten und wie verlief sein Abwägungsprozess der dem voraus ging. Warum marschierte Germanicus also nicht in die cheruskische Herrschaftsgebiete ein auch ohne das ihn eine Abordnung aus dem Hause Segestes vorher dazu „einlud“, denn er bewegte sich bereits in relativer Nähe zu den südlichen Stammesgrenzen der Cherusker. Das Wendemanöver einzuleiten war für die Geschichtsschreibung die Bestätigung dafür, dass er sich sowohl für die Rettung von Segestes entschieden hatte, als auch der Hinweis, dass er bereit war dafür sogar zu kämpfen. Es hatte also alles gut gegeneinander abgewogen, bevor er seinen Befehl gab. Was bei seiner Entscheidung letztlich überwog und ob auch die reine Machtdemonstration mit eine Rolle spielte sei dahin gestellt. Aber woraus bestand die Quelle des Tacitus aus der er seine Schlussfolgerungen zog. Gar aus einem Legionär mittleren Dienstgrades, der noch nicht einmal Zutritt in das Befehlszelt von Germanicus hatte. Ein Informant, der lediglich die Tatsache beschrieb, dass er den Befehl zu einer Kehrtwendung bekommen hatte. Es könnte also auch so gewesen sein, dass die Beweggründe zu Segestes zu reiten auch ganz andere waren als die, die Tacitus oder andere Quellen darin sahen. Zum Beispiel seine Macht in dieser Situation zu zeigen, in dem er urplötzlich mitten im Cheruskergebiet erschien und dies eindrucksvoll durch strategische Stärke und Flexibilität unter Beweis stellte. Dies könnte für ihn bereits Grund genug gewesen sein zurück zu reiten. Und die Rettung des Segestesclans war demnach nur das Nebenprodukt einer reizvollen militärischen Herausforderung, der er sich nicht verweigern wollte. So könnten Tacitus bereits einfachste Quellen oder Zeugenaussagen gedient haben die ihm im Zuge seiner Recherchen in die Hände fielen und ihm Anhaltspunkte für das Geschehene lieferten. Und plötzlich war es auch keine heroische Rettungstat mehr um einem germanischen Römerfreund zur Seite zu stehen, sondern der Versuch die militärische Stärke des Gegners zu testen. Aber auch diese Gedankengänge helfen nicht dabei das Varusschlachtfeld besser verorten zu können, sie verdeutlichen lediglich das Dilemma die Quellenlage zu interpretieren. Es ist also mitnichten eine belastbare Faktenlage auf wir uns hier erneut mangels anderer Historiker stützen müssen. Soweit wir wissen, musste sich aber Germanicus einem Gefecht mit den arminiustreuen Cheruskern stellen. Ein Gefecht, das der Überlieferung nach keine großen Ausmaße annahm und das Tacitus seinen Vorlagen entnehmend Germanicus gegen die Belagerer zu führen hatte. Die Belagerer für die Tacitus sich auf die lateinische Begrifflichkeit für „Volk“ entschied. Nun ließe sich daraus auch folgender Hergang ableiten. Man könnte annehmen, dass Arminius den Chatten Unterstützung zugesagt hatte wie es Tacitus andeutete, aber auch, dass er seine Männer anwies dort lediglich Grenzsicherung zu betreiben. Aus welchen Regionen zwischen Weser, Leine, Solling und Harz, den angenommenen Stammesgebieten der Cherusker diese Kämpfer kamen und sich auf Weg in Richtung Süden zu den Chatten aufgemacht haben könnten, wissen wir nicht. Kamen sie aber aus den Gauen nördlich von Einbeck etwa zwischen dem Ith und dem heutigen Hildesheim, so ist nicht auszuschließen, dass sie bei Ihrem Ritt oder gar Fußmarsch der sie möglicherweise letztlich bis in die Region am Gudensberg führen sollte, auch zwangsläufig die Burg des Segestes an der Leine passieren mussten, denn dieser Fluss war für sie die klassische Zugtrasse nach Nordhessen. Möglicherweise sollten sich ihnen im Raum Einbeck den fundhistorisch belegbaren Siedlungskammern dieser Zeit weitere Krieger anschließen um das Kontingent aufzufüllen und zu verstärken. So ließen sich folgende Szenarien spekulativ bewerten. Sie erfuhren in Vogelbeck, dass Caecina die Marser schlug, wodurch sie zögerten weiter vor zu rücken. Segestes könnte sich aber auch geweigert haben Kämpfer seiner Sippe Arminius zu unterstellen und wollte sie nicht in den Marschzug integrieren. Man begrub also den Plan weiter zu ziehen blieb im Raum Vogelbeck, beriet sich dort über die weitere Vorgehensweise und wartete auf Nachricht von Arminius. Und das geschah natürlich ohne Segestes. Das cheruskische Expeditionskorps lagerte demnach noch an der Leine, bzw. nahe des Segestes Herrschaftssitzes als Germanicus eintraf um Segestes ins Imperium zu geleiten. So könnte es im Zuge dessen zu einem Aufeinandertreffen gekommen sein, was Germanicus erwartete vielleicht auch erhoffte, aber die Cherusker aufgrund der noch unausgereiften Lage vermeiden wollten. Frontale Schlachten mit Rom vermied man in Germanien, so muss man sich fragen wie sich die Germanen den zahlreichen Legionen, also einer Großmacht gegenüber in Position gestellt haben sollen. In den aufgeweiteten Leineniederungen wird sich kaum ein Hinterhalt und auch kein Saltus finden lassen, wo sich die Cherusker hätten zum Kampf stellen wollen. Nach bekannter germanischer Kampfmethodik ist es also fraglich wie sich das Duell entwickelt haben könnte und welche Ausmaße es annahm. Die Cherusker könnten zwar schon über einen kampfkräftigen Verband verfügt haben, zumal Tacitus ihm die Bezeichnung Übermacht gab, ob man sich aber bereits eine größere Auseinandersetzung mit Germanicus liefern wollte oder aus taktischen Gründen erlauben durfte ist fraglich, kann aber auch nicht ausgeschlossen werden. In dieser Zeit bestand die Taktik von Arminius aufgrund der militärischen Großwetterlage wohl aus purer Defensive. Nach der taciteischen Darstellung also der Leichtigkeit mit der Germanicus das Kontingent bezwungen haben soll, spricht alles allerdings eher nach einem kleineren Geplänkel und mehr geben die Quellen auch nicht her. Im Zuge dieser Betrachtung gibt es allerdings auch eine andere Überlegung auf die ich in einem weiteren Kapitel noch eingehen möchte. Betrachtet man es also aus dieser Perspektive, so wurden die cheruskischen Hilfskräfte nicht zur Belagerung entsendet, wie Tacitus es ableitete, die die Absicht hatten die Segestesburg zu erobern und kamen auch nicht um Thusnelda ihrem Vater zu entreißen. Sondern sie waren identisch mit dem chattischen Hilfskontingent bzw. einer ersten Sammlungsbewegung in Erwartung einer größeren Schlacht. Also Kämpfer, denen Arminius andere Aufgaben zugewiesen hatte, als eine Wallburg zu erobern. Aber bei Segestes befand sich seine Tochter, eine schwangere Frau die in ihrer Situation andere Probleme hatte und die um ihr Ungeborenes besorgt war und die sich nicht den Gefahren aussetzen wollte, den römischen Legionen zu entkommen und gezwungen sein könnte mehrfach flüchten zu müssen oder gar unmittelbar in Kämpfe verwickelt zu werden. Kämpfe in die möglicherweise ihr Ehemann auf kurz oder lang geraten und in denen er auch umkommen könnte. Aber da die Geschichte von Männern geschrieben wurde, kommen derartige Überlegungen bekanntlich zu kurz. In diesem Zusammenhang wäre es auch interessant zu wissen, ob Thusnelda noch eine Schwiegermutter hatte, die eine maßgebliche Rolle gespielt haben könnte. Es mag in dieser Situation für die junge unerfahrene Thusnelda eine sehr schwere Entscheidung gewesen sein, wem sie sich zuwenden bzw. folgen sollte. Und wenn sie bei ihrem Vater bleiben wollte, so hätte Arminius dies auch respektieren können. So kann man es auch sehen. Das die Geschichtsschreibung schon in antiken Zeiten daraus einen Belagerungsring samt Befreiungsaktion machte kann man den späteren Historikern nicht verdenken, denn es könnte alles dicht beieinander gelegen haben. Und zweifellos passte die Theorie einer Belagerung auch besser in die Strategie eines Segestes mit der er sich besser als Opfer darstellen konnte. Und ob nun Germanicus gegen eine zusammengewürfelte Horde von Belagerer, oder gegen jene kämpfte die sich ihm entgegen stellen wollten, wird für ihn gleichbedeutend gewesen sein. Er traf auf einen Feind den es zu besiegen galt, der eigentlich ihn angreifen wollte und dem er nun auf halben Weg entgegen kam. Ein germanischer Feind der möglicherweise noch zurück schreckte, da er sich nicht stark genug fühlte wäre für ihn ein angenehmer Gegner gewesen. Es kann also damals ein Konglomerat aus vielem gewesen sein, aber Segestes suchte sich das für ihn beste Argument heraus um der Gefahrenlage zu entkommen. Aber all das klingt wahrlich nicht nach dem, was uns Strabo mit wenigen Worten hinterlassen hat. Denn nach Strabo der dem alten Geschehen hundert Jahre näher stand als Tacitus soll Segestes nach einer „günstigen Gelegenheit Ausschau“ gehalten haben um dann zum Überläufer zu werden. Anders ausgedrückt, hätte sich ihm diese günstige Gelegenheit nicht geboten, wäre er wohl zwangsläufig in Ostwestfalen geblieben und auch weiterhin im großen Herrschaftsbereich der Cherusker und dort von den anderen Fürsten geduldet worden. Und das klingt dann nicht mehr so, als ob Germanicus gerade noch so im richtigen Augenblick auf der Bildfläche erschienen wäre, um Segestes vor dem Schlimmsten zu bewahren. Nämlich dem Mann in die Hände zu fallen, bei dem es sich sowohl um seinen größten Widersacher handelte, als auch um den des Germanicus. Ein Mann mit Namen Arminius. Eine „günstige“ Gelegenheit zum Seitenwechsel zu nutzen hört sich also völlig anders an, als ein Hilfegesuch in höchster Not an Germanicus abzusetzen, damit dieser ihn im letzten Moment aus der feindlichen Umklammerung befreit. Aus einer unmittelbaren Gefahr für Leib und Leben (Tacitus) eine günstige Gelegenheit zu machen (Strabo), klingt in der Tat nach einem erheblichen Unterschied. Und Strabo könnte gegenüber Tacitus der Glaubhaftere gewesen sein, aber es offenbart uns die zwei unterschiedlichen Sichtweisen der beiden Historiker. So wird es wohl eher der günstigen Gelegenheit nämlich der Anwesenheit von Germanicus der vielleicht nur ein oder zwei Tagesmärsche von seiner Residenz entfernt zu verdanken gewesen sein, dass sich Segestes für diese Form des Frontenwechsels entschied. Und so darf man rätseln, ob es die Bedrohung wirklich gab und wenn, ob sie wie zuvor dargestellt, den Namen Bedrohung rechtfertigt. Aber auch in dieser Zusammenfassung erkennen wir wieder an vielen Stellen interessante Merkmale und Auffälligkeiten. Nämlich die Ur - Handschrift eines Segestes, sehen aber auch die Unterschiede in den Schriften zwischen Tacitus und Strabo. Werfen wir aber auch noch den Blick auf eine weitere Alternative die in zusätzliche Theorien münden würde. Germanicus wusste vom cheruskischen Kontingent was zu den Chatten unterwegs war und sah darin eine gute Gelegenheit sich ihm entgegen zu stellen um es auszuschalten. Aber eine größere Schlacht gegen die Cherusker um den Sitz des Segestes geben die antiken Quellen nicht her. Aber wer von beiden, Strabo oder Tacitus kann nun die Wahrheit für sich beanspruchen bzw. kam ihr am Nächsten. Strabo der es wie einen kühnen Schachzug von Segestes darstellt, der aber über die Befreiungsaktion des Germanicus wiederum kein Wort verlor, oder Tacitus der es wie eine Rettung in letzter Sekunde aussehen lässt und wofür sogar die Legionäre des Germanicus zur Waffe greifen mussten. Und wie so oft, steht uns außer diesen beiden Herren Tacitus und Strabo wieder einmal kein dritter Historiker zur Gegenprüfung zur Verfügung, dessen Darstellung wir noch mit ins Kalkül ziehen könnten. Wo sind die Kriegstagebücher von Germanicus abgeblieben, denen man hätte entnehmen können, ob es nun so war wie Strabo schrieb oder mehr wie es Tacitus etwa 100 Jahre später formulierte. Sollte es sie jemals gegeben haben sind sie verschollen. Aber die Bedeutung der Zeilen die uns Tacitus hinterließ soll damit nicht infrage gestellt werden, denn Tacitus berichtete vieles über die Feldzüge des Germanicus auch ohne das wir wissen woher er seine Kenntnis nahm. Waren sie ein Gemisch aus vielen Quellen, fügte er sie so zusammen, wie es später auch Cassius Dio nach bestem Wissen und Gewissen tat in dem er aus den vorliegenden Informationen versuchte einen schlüssigen Erzählstrang zu entwickeln. Blätterte auch Tacitus unterschiedliche Akten durch deren Verfasser wir nicht kennen, formte er sie, machte er sie passend und bildete er darauf basierend eine eigenständige Reihenfolge und stellte dann einen verständlichen Bezug her. Man könnte es fasst annehmen. So hatte er demnach auch Kenntnis über den Verlauf, aber nur soweit er ihn den Papieren der Gespräche mit Segestes entnahm. Musste aber auch auf Aussagen anderer Zeitzeugen zurück gegriffen haben können. Zeitzeugen die man zwar zu den Germanicus Feldzügen befragen konnte, deren Wissen aber nicht bis zur Varusschlacht zurück reichte. Denn dazu blieben im Frühjahr 15 + noch alle Zungen stumm. Bis auf eine, die des Segestes. Und erst im Sommer 15 + war es letztlich das qäulende Gewissen der Legionäre was uns den Stoff lieferte, römische Veteranen die nämlich ihren verstorbenen Kameraden noch einen letzten Dienst erweisen wollten. Ein Anliegen oder ein Wunsch bzw. eine Idee auf die Germanicus selbst nicht kam, hätten es die Legionäre nicht angesprochen. So hat wohl vieles aus den Mündern auch der einfachen Soldaten Eingang in die Chroniken der Weltgeschichte gefunden, Bruchstücke und kleine Anekdoten, die uns dann einen wichtigen Pfad zum Varusschlachtfeld wiesen. Was hätten wir also ohne jene Alt Legionäre gemacht die Caecina den Befehl von Germanicus einbrachten nun die unbehbaren Sümpfe zum Schlachtfeld wieder herzurichten. Caecina, der noch im Frühjahr 15 + gar nicht so weit weg vom Varusschlachtfeld gegen die Marser kämpfte. Caecina der auch da schon ungefähr gewusst haben könnte, wo Varus starb (08.08.2020)

... link

... older stories