... newer stories

Dienstag, 1. September 2020

Gab es eine „Schlacht“ an der Segestesburg verschwiegen und unterbewertet ? Analysen und Gedankenspiele

ulrich leyhe, 02:03h

Die Jahrbücher des Tacitus weisen viel Substanz und Inhaltsreichtum auf. Aber manchmal lassen sie uns auch ratlos zurück. Denn das „Zwischen - den - Zeilen“ lesen müssen, verlangt so einiges von uns ab. So widmete er bedauerlicherweise nur das 56. Kapitel einem Feldzug, der in die Historie schlicht unter dem Namen „Chattenfeldzug“ eingegangen ist. So konnte die Nachwelt auch nicht anders und musste davon ausgehen, dass es sich hier tatsächlich nur um einen Feldzug gegen das Volk der Chatten gehandelt hat. Er fand im Frühjahr 15 + statt und Germanicus soll die Chatten unterworfen haben, wohl besser ausgedrückt, er trieb sie in die Flucht. Zur gleichen Zeit drang Aulus Caecina Severus der zweite Mann neben Germanicus von Westen aus mit einer nahezu identischen Masse an Legionären in Richtung Weser vor. Ihm unterstanden ebenfalls vier Legionen, also etwa 20.000 Römer plus 5.000 Soldaten bestehend aus Hilfstruppen. Aulus Caecina Severus war kein junger Mann mehr und könnte um diese Zeit schon Mitte fünfzig gewesen sein. Seine Führungsfähigkeiten als Feldherr galten als mäßig, denn der Überlieferung nach entging er im Jahre 7 + während der Donaukriege nur knapp einer Niederlage, obwohl er 5 Legionen unter sich hatte. Germanicus der im gleichen Krieg unter Tiberius selbst Führungsschwäche zeigte bzw. erfolglos blieb stand zu Caecina verließ sich auf ihn und nahm in auch mit zu seinen Germanien Feldzügen. Als die Varusschlacht statt fand war Caecina vermutlich Prokonsul in der römischen Provinz Africa. Im Herbst des Jahres 14 + nahm er unter Germanicus an dem hinterhältig eingefädelten Rachefeldzug gegen die Marser teil. Einen Stamm den man nach historischer Überlieferung nach dem Krieg für völlig aufgerieben hielt. Ein Stamm, der sich aber nur etwa sechs Monate später dem Imperium mit einer so starken Volksmasse entgegen stellen konnte, dass Caecina ohne Beisein von Germanicus nur ein glücklicher Sieg gelang. Hier wurde Caecina vermutlich bereits durch eine größere germanische Allianz bestehend aus mehreren Stämmen gestoppt, woraufhin ihm seine Ambitionen weiter nach Osten vorzustoßen vergingen und er mit seiner Armee im Frühjahr 15 + nicht mehr in Erscheinung trat. Man nannte den Sieg über die Marser glücklich, der sich aber bei genauem Hinsehen wohl eher als eine abgewendete Niederlage entpuppte. Rückwärtig betrachtet lässt dies wiederum den Sieg aus dem Vorjahr zweifelhaft erscheinen und der Kreis taciteischer Wahrhaftigkeit schließt sich. Vermutlich fuhr Arminius im Frühjahr 15 + bereits einen ersten taktischen Sieg im heran nahenden Zweifrontenkrieg ein. Und natürlich klingt hier die Darstellung eines „glücklichen Sieges“ gegen die Marser eher befremdlich. Aber im Zusammenspiel mit der Schlacht im Herbst des Jahres 14 +, muss man die Schlacht im Frühjahr 15 + unter völlig anderem Blickwinkel betrachten. Allein vor dem Hintergrund gesehen, mit welcher Heeresmacht es hier die Arminiusfraktion bereits aufnahm die Caecina im Frühjahr 15 + gegen ihn und seine Verbündeten antreten ließ, kündigt nicht nur einen germanischen Strategiewechsel an, sondern auch einen militärischen Reifesprung. Denn hierzu finden wir bei Tacitus keinen Hinweis darauf, dass die Germanen einen Hinterhalt legten, oder dass man ihn in Sümpfe oder nasse Wälder lockte. Hier klingt es schon etwas nach einer offenen Feldschlacht die Caecinas Euphorie ein Ende bereitete und ihn im vollen Gallopp ausbremste. Da lässt die taciteische Interpretation, Arminius habe seine Truppe wegen Caecina auf dem Weg zu den Chatten rechtzeitig zurück gepfiffen schon an eine Verdunkelung der Realität denken. Leider fiel dieser Dissens keinem antiken Historiker vor oder nach Tacitus auf, aber er lässt vieles zum Verlauf der Kämpfe im Frühjahr 15 + durch blicken. Man möchte daher auch hier kritisch anmerken, was uns da die antiken Historiker noch so alles verschwiegen haben mögen, wenn es darum ging die Kriege des Germanicus erfolgreich erscheinen zu lassen. Denn um eine Schlacht gegen ein Germanenvolk wie die seinerzeit vertriebenen Marser „nur glücklich“ zu Ende führen zu können, einen Stamm, den man der Überlieferung nach doch schon 14 + vernichtend geschlagen haben will, scheint da mehr als fragwürdig zu sein. Wo Tacitus in seiner erkennbaren Wertschätzung für Germanicus nicht beschönigend eingreifen wollte, schien er auf die Interpretation der Hintergründe lieber verzichtet zu haben und wollte nicht näher auf sie eingehen, bzw. überließ es dem Leser, sich eine Meinung zu bilden. Aber im Frühjahr 15 + kam es neben der besagten „glücklichen“ Schlacht von Caecina gegen die Marser und den Kämpfen gegen die Chatten bzw. den Zerstörungen ihrer Wohnsitze noch zu einer weiteren Auseinandersetzung. Es waren die Kämpfe des Germanicus gegen das Volk der Cherusker die sich ihm in den Weg stellten, als er der Bitte von Segimund nach kam und sich nach Norden zur Segestes Burg aufmachte. Tacitus kommentierte die Auseinandersetzung im Jahrbuch 57 (3) äußerst, man möchte sogar sagen fasst verdächtig wortkarg. Auf Basis dieser mageren Überlieferungslage konnte auch kein zeitgeschichtlicher Historiker anders urteilen, als anzunehmen, dass es sich der Beschreibung nach bei diesem Gefecht gegen die Cherusker auch nur um ein kleines Gemetzel gegen übermütige Cherusker gehandelt haben konnte. Eher resultierend aus einem Mitnahmeeffekt und so erachtete man es daher auch als geringfügig. Aus diesem Grund ist auch an keiner Stelle von einem Cheruskerfeldzug, sondern nur von einem Chattenfeldzug des Germanicus die Rede. Und auch die Schlacht des Caecina gegen die Marser im gleichen Frühjahr 15 + ging nicht als der zweite Marserfeldzug des Germanicus in die Geschichte ein, sondern wurde nur beiläufig erwähnt. Und natürlich kann man als sicher annehmen, dass der Krieg im Frühjahr 15 + den Cheruskern galt. Die Territorien der Marser und Chatten wollte man schnell hinter sich bringen um dann ins Kernland der Cherusker vordringen zu können. Sorry, aber Tacitus wollte nicht, dass wir es so verstehen sollten. Seine Darstellung muss verwundern, da wohl jedem Historiker bewusst ist, über welch geballte Kampfkraft beide Heeresgruppen damals im Frühjahr 15 + verfügten. Denn Germanicus hatte wie auch Caecina etwa 30.000 Soldaten unter Waffen. Und dies waren zusammen gefasst ungefähr 60.000 römische Krieger einschließlich ihrer Hilfstruppen. Nach heutigem Sprachgebrauch traten damals vor rund 2ooo Jahren somit etwa vier hoch gerüstete römische Divisonen gegen die Speer werfenden Germanen an. Und diese gewaltige Militärmaschinerie dürfte nicht die Absicht gehabt haben, an der cheruskischen Stammesgrenze halt zu machen um zurück zu marschieren. Und auch die Legionäre werden es so gesehen haben, denn ihr Sold wurde nach Kriegen und möglichst erfolgreichen Schlachten gemessen und man wollte nicht schon vorher eine Kehrtwende vollziehen. Beide Armeekeile hatten Kämpfe sowohl gegen die Chatten als auch gegen die Marser hinter sich die den Schilderungen zufolge als erfolgreich und folglich nicht sonderlich verlustreich galten. Warum verspürte man also urplötzlich kein Interesse daran weiter zu kämpfen. Immer voraus gesetzt die antike Historie hat uns reinen Wein eingeschenkt. Im Normalfall glaubt man eher jenem Personenkreis, der als Erster berichtet hatte, was in unserem Fall nur auf den nüchternen Geographen Strabo zutreffen würde. Seine Quelle ist jedoch mäßig, was das Verhalten von Segestes damals in Germanien anbetraf und sie versiegt völlig, wenn es um den Vorstoß von Germanicus und Caecina im Frühjahr 15 + geht. In dieser Zeit als Strabo schrieb, ließ Tacitus kraft oder dank späterer Geburt noch eine lange Zeit auf sich warten. Aber in Anbetracht der Ausgangslage kann man es schon wagen, eine provokante Frage aufzuwerfen und versuchen ihr nachzugehen. Nämlich die theoretische Möglichkeit aufzugreifen, ob es die von Tacitus geschilderte Belagerung von Segestes durch Arminius, in der Form wie er sie uns überlieferte, überhaupt gegeben hat. Eine Schlussfolgerung daraus könnte dann sein, dass Segestes gar nicht bedroht war und er die Bedrohung durch Arminius nur ins Feld geführt hat, um die Dramatik in seinem Sinne zu schüren, denn um diese Zeit hatte man in den cheruskischen Gaulandschaften östlich der Weser größere Probleme als gegen Bergfestungen anzurennen. Auf diese Weise konnte sich Segestes als treuer Römerfreund besser in Positur stellen und sein Verhalten erschien glaubhafter. Aber wie und warum konnte es überhaupt zu einem Gefecht zwischen Germanicus und dem cheruskischen Volk kommen, dass Tacitus die „Belagerer“ nannte, weil sie Segimund so betitelte. Zweifellos ist es denkbar, dass diesen „Belagerern“ doch entgangen sein könnte, dass Segestes eine kleine Gruppe unerkannt und unbeobachtet an ihnen vorbei zu Germanicus schleuste um ihn herbei zu bitten. Schlechter vorstellbar hingegen ist es allerdings, dass das spätere Anrücken der Germanicus Armee den Cheruskern, immerhin maximal vier Legionen plus Hilfskräfte den vermeindlichen Belagerern, nicht rechtzeitig aufgefallen sein soll. In der Folge müsste man es schon sehr übermütig nennen, sich diesem gewaltigen Heer, egal auf welche Weise auch immer sich entgegen stellen zu wollen um Widerstand zu leisten. Ein Kräftemessen, das dann für die Cherusker in eine Niederlage hätte münden können, denn es kam eine relativ ausgeruhte Armee auf sie zu. Es sei denn, die Cherusker hatten sich gut vorbereitet und fühlten stark genug um sich dem römischen Feind zu stellen. Sie wussten, dass die Marser und das im Verbund mit Brukterern, Sugambrern oder anderen, Caecina am Weitermarsch gehindert hatten und Arminius konnte nun seine Kräfte samt Verbündeten gegen Germanicus antreten lassen. Das Aufeinandertreffen dürfte dann allerdings nach den germanischen Spielregeln verlaufen sein. Was spielte sich also damals wirklich im Umfeld der Segestesburg ab. War es wirklich für Germanicus ein Kinderspiel Segestes zu befreien. Und auch da gibt es eine Reihe von Strategiespielen. Nämlich die zuvor beschriebene Angriffvariante. Also die, dass Arminius südlich der Segestesburg bereits ein relativ großes Heer zusammen gezogen hatte, dass er nun nach Partisanenmanier einsetzen konnte. Seine Hundertschaften die er zurück hielt als für ihn erkennbar wurde, dass es im Chattenkrieg nicht mehr nötig war, sie in den Süden zu beordern. Oder die Möglichkeit, dass sich die arminiustreuen Cherusker ihrer Hilflosigkeit gegen die gewaltige Germanicus Armee schnell bewusst waren und das sie ihnen schnell unterliegen würden. Die sich dann nur ein Geplänkel lieferten um sich dann zu zerstreuen, wie es der germanischen Methodik und Mentalität in aussichtslosen Gefahrenlagen entsprach. Die Quelle deutet an, dass Arminius selbst nicht an den Kämpfen an der Segestesburg beteiligt war. Es erscheint glaubhaft zu sein, da es für ihn in dieser Zeit zwei Fronten zu beobachten galt und er zu zwei Verteidigungsabschnitten Kontakt zu halten hatte. Aber wie heftig fiel dieses Gefecht an der Segestesburg letztlich aus. Eine erste Quellenanalyse will uns glauben machen, es wäre kaum nennenswert und von keinem hohen strategischen Wert gewesen. Aber was, wenn die Auseinandersetzung gar nicht so unbedeutend war, wie es uns Tacitus vermittelt hat. Denn es fand immerhin Erwähnung in seinem Jahrbuch und das stellt eine gewisse Bedeutung heraus. Für die beschriebene germanische Entsatzarmee der Cherusker, die man zusammen gezogen hatte und die aus römischer Sicht betrachtet oder aus Wunschdenken heraus zu den Chatten unterwegs gewesen sein soll, liegen uns keine Größenangaben vor. War es nur eine handvoll Wage- oder Übermütiger oder besaßen sie schon eine Schlagkraft die auf Germanicus bedrohlich wirken konnte. Kannte Germanicus ihr Potenzial schon bevor Segimund ihn erreichte oder machte erst Segimund ihn darauf aufmerksam und konnte auch Angaben zur Kampfkraft der Cherusker machen. Und als Germanicus seinen gesamten Heereszug, den „Agmen“ wendete, so tat er dies in dem Wissen um einen bevorstehenden Kampf. Es ist also vor diesem Hintergrund durchaus denkbar, dass dieses Gefecht auch größere Ausmaße angenommen haben könnte, als man es uns überlieferte und diese Realität im Zuge der Geschichtsschreibung unterbewertet wurde. Je heftiger der Kampf an oder vor der Segestesburg ausfiel, je mehr bestimmte dies auch die weitere strategische Vorgehensweise von Germanicus, nachdem er sich wieder für den Abzug entschied. Sollte es für ihn das berühmte „blaue Auge“ gegeben haben, könnte er sogar fluchtartig die Cheruskergaue an der Leine verlassen haben. Nun ist es unstrittig, dass Germanicus in diesem Frühjahr 15 + keinen weiteren Kampf mehr mit den Cheruskern oder anderen Stämmen suchte und auch Caecina nicht und man dann gemeinsam oder auf getrennten Wegen mit Segestes plus Sippe zurück an den Rhein zog. Man könnte schlussfolgern, die Erklärung warum Germanicus die Kämpfe im Frühjahr 15 + so unverhofft abbrach läge im Gefecht an der Segestesburg versteckt. Und möglicherweise könnte er auch froh gewesen sein, noch glimpflich von der Leine zurück gekehrt zu sein und wollte daher auch keinen weiteren Angriff mehr gegen die Cherusker im Frühjahr 15 starten. Hätten wir es also dort eventuell mit einer jener unterdrückten Schlachten mit möglicherweise peinlichem Ausgang zu tun, wie es so einige in der Zeit gegeben haben dürfte. Das es zu einem Kampf kam wissen wir von Tacitus. Und das Tacitus römische Niederlagen kaschierte und zu schmeichelhaften Siegen umdeutete, wird aus seinen Jahrbüchern erkennbar. Das man aber ganze Schlachten verschwieg und sie zu harmlosen Scharmützeln abstufte wäre allerdings etwas Neues. Eine möglicherweise all zu verlustreiche Schlacht gegen die Cherusker deren Ausgang uns die Quellenlage der antiken Historiker aus guten Gründen verschwieg. Die aber möglich erscheint, da darin eine plausible Begründung für das vorzeitige Abrücken von Germanicus aus Germanien liegt. Eine Schlacht die man vielleicht sogar schon zu den Großen hätte zählen dürfen, ja müssen. Denn allein nur Germanicus brach mit immerhin vier Legionen plus 10.000 Mann Hilfstruppen in Mainz auf. Eine Armee, die er nach den Kämpfen mit den Chatten, die übrigens ebenfalls als harmlos dargestellt wurden noch nahezu komplett in die Schlacht gegen die Cherusker an der Segestes Burg hätte werfen können. Es muss also immer noch eine beachtliche Streitmacht gewesen sein, über die Germanicus verfügte, hätte er sie vollständig antreten lassen können. Sie wird kriegsübliche Abgänge gehabt haben, denn auch die Kämpfe gegen die Chatten und die Unwägbarkeiten forderten ihre Opfer, zudem ist von Rückstellungen zur Wegesicherung die Rede. Aber sie war nicht so dezimiert, wie einst die drei Varuslegionen denen Tiberius vorher große Teile ihrer Kampfkraft entzog. Und theoretisch könnten diese Soldaten auch auf ein ansehnliches Kontingent an germanischen Kämpfern gestoßen sein, denn die Cherusker hatten über fünf Jahre Zeit gehabt, sich auf diesen Schlagabtausch vorzubereiten. Ob nun auf Germanicus oder auf Caecina, die Cherusker warteten in der Tiefe des Raumes geschützt durch den Solling um sich im richtigen Moment sowohl einer römischen Süd- als auch eine Westarmee entgegen stellen zu können. Denn letztlich war schleierhaft, dass man mit 60.000 Soldaten auf halben Weg stecken bleibt und einen Feldzug mitten im zur Neige gehenden Frühjahr abbrach um im Sommer noch mal wieder zu kommen. Was sollte sonst die Ursache gewesen sein. Verliefen die Kämpfe an der Segestesburg für Germanicus zu verlustreich, da sich ihm zu viele Feinde entgegen stellten, ließen die Germanen wieder die Natur für sich kämpfen, versuchten ihn die Cherusker zu tief ins Land zu locken, was er wegen des Risikos scheute. Hatte er logistische Probleme oder war es der alt bekannte Wettergott, der sich gegen sie verschworen hatte. Erkannte er die Aussichtslosigkeit und begnügte sich mit dem Trostpreis Segestes und seinen Clan bei sich zu wissen. Oder häuften sich gleich mehrere ungünstige Umstände, die ihn zwangen den Rückzug anzutreten, ohne das er einen nennenswerten militärischen Erfolg gegen die Cherusker erzielen konnte. Es musste sich an der oberen Leine eine Situation eingestellt haben, die für uns undurchsichtig bleibt und Germanicus zu diesem unerwarteten Schritt veranlasst hat. Betrachtet man die Lage könnten ihn in der Tat einige Faktoren gebremst haben. Die Einheiten die er der Überlieferung nach auf dem Weg durch Hessen zurück ließ waren waren doch beträchtlich. Es gab mehr Verluste gegen die Chatten als eingeräumt wurde. Die Kampfkraft der Cherusker überraschte ihn, denn Arminius erkannte, dass Caecina die Ambitionen vergangen waren gegen ihn vorzurücken, so konnte er gegen Germanicus auch auf die Männer setzen, die er für eine mögliche Schlacht gegen Caecina zurück halten musste und was etwas an den Fall „Sorge“ im II Weltkrieg erinnert. Germanicus befand sich tief in Feindesland was wie angedeutet auch seine gesamte Versorgungslage erschwerte. So waren es zwei große feindliche Blöcke, die sich irgendwo an der Leine gegenüber gestanden haben könnten. Eine Schlacht die möglicherweise einen anderen Verlauf genommen hat und die auch ein anderes Ende fand, als Tacitus es uns überlieferte, bzw. er wiederum seinen Quellen entnehmen konnte. Und vergessen wir auch nicht, Arminius wusste wohl recht gut über seine Informanten, was im Römerlager vorging und welche Bewegungen der Feind machte. Und Arminius lernte auch aus den Erfahrungen des Jahres 14 + wie Germanicus kämpft noch bevor er sich ihm stellen musste. Er wusste, was Germanicus ein Jahr zuvor anrichtete, er war selbst römischer Ritter und er wäre ein schlechter Germanenfürst gewesen, würde er keine Vorkehrungen treffen. Es dürfte ihm klar gewesen sein, welche Ziel- bzw. Stoßrichtungen Caecina und Germanicus letztlich hatten und so rief er seine Männer zu den Waffen und sie kamen. Und so findet man es auch an zwei Stellen in den Jahrbüchern von Tacitus beschrieben, nämlich unter 57 (1) und 59 (1). Denn aus den darin dargestellten Verhaltensweisen von Arminius lässt sich eine plausible Erklärung für das Geschehen im Vorfeld der Kämpfe des Jahres 15 + ableiten. Tacitus berichtete auf Basis der Segestes Aussage, dass Arminius zum Krieg riet also die Germanen zum Kampf rief, sie überzeugte und mit heutigen Worten gesprochen die Generalmobilmachung anordnete. Und es fiel ihm leicht, da er wegen seiner Tapferkeit viele Befürworter fand. Dies dürfte Segestes beeindruckt haben. Diesen plausiblen Zusammenhang verband vermutlich Tacitus mit dem zornigen Verhalten mit dem Arminius auftrat um seine Gefährten zu überzeugen sich zur Wehr zu setzen. Begründet hatte Tacitus sein Auftreten mit der Entführung seiner Frau. So könnte sein Ritt durch die Gaue eher darauf hinaus gelaufen sein dem Zweck zu dienen die Männer zu moblisieren, als seinem persönlichen Kummer im Zusammenhang mit Thusnelda Ausdruck zu verleihen. Seine Rundreise hatte also den Stellenwert die Schlacht an der Leine gegen Germanicus bzw. Caecina vorzubereiten. Den Verlust seiner Frau als Grund vorzuschieben wie es Tacitus machte, aber ohne dass er uns sagte wie er darauf kam, war demnach nicht der Hintergrund seiner aufwändigen Bemühungen Kämpfer zu rekrutieren. Bei dem guten Ruf den er genoss wäre es zudem für ihn leicht gewesen schnell eine Truppe zusammen zu stellen die seine Frau zurück geholt hätte, dazu hätte es keiner großen Kampagne bedurft. Seine Überzeugungsarbeit bei den Stammesführern diente lediglich dem Ziel eine schlagfertige Armee zusammen zu stellen und nicht seine Schmach zu befriedigen. So hätten wir es hier mit einer zusätzlichen Variante zu tun. Dann war es kein zaghaftes Kontingent, was abgeschreckt durch den Caecina Erfolg gegen die Marser auf dem Weg zu den Chatten inne hielt und es war auch keine Horde ungezähmter cheruskischer Belagerer. Dann war es ein nicht unerhebliches Gefecht, dem sich Germanicus an der Leine stellte und bei dem er auf größere cheruskische Kräfte stieß als er erwartet hatte, denn Segimund wusste nicht, wie viel Männer sich bereits in den Wäldern des Solling sammelten. Und dann würde auch die Wortwahl von Tacitus passen, denn er benutzte das Wort „agmen“, dass dem lateinischen Sprachgebrauch zufolge für Heereszug steht. Germanicus nahm demnach keine kleine Reiterschar auf schnellen Wegen mit, sondern erschien mit seiner gesamten Armee vor der Burg von Segestes. Eine Armee der sich auf dem Weg dahin die Cherusker in den Weg stellten. Aber was wäre, wenn man nun irgendwo im Leinetal auf eine mehrere Hektar große Fläche stoßen würde, wo sich gehäuft römische Militaria fände. Es wäre gar nicht auszudenken, denn dies könnte in einen Museumskomplex „Kalkriese II“ münden, dabei war es „nur“ die vergessene oder verschwiegene Schlacht auf dem Weg zur Segestesburg im Frühjahr 15 +. Eine von jenen dubiosen Schlachten wie die des Caecina gegen die Marser die bekanntlich als „glücklich endend“ überliefert wurde, oder wie einst auch die glückliche Schlacht unter Drusus bei Arbalo und vielleicht sogar die Schlacht „An den langen Brücken“ unter dem unglücklichen Caecina. So wurde möglicherweise auch die Schlacht des Germanicus gegen die „Segestes Belagerer“ von den Chronikern unwissentlich herunter gespielt. Aber das Wort „fortun“ für Glück fiel letztlich in keinem Zusammenhang mit einer römischen Schlacht vielleicht war es auch unüblich das Wort „fortunare“ in diesem Zusammenhang zu verwenden. Schlachten mit Glück zu gewinnen kann auch bedeuten, dass man sie wegen Mut und Einsatzwillen für sich entschied und dann war es schon nicht mehr der glückliche Zufall oder Umstand, der die Weichen stellte, sondern die Kraft des Durchsetzungsvermögens, also das Glück des Tüchtigen. Denn die Göttin Fortuna stand auch für das Schicksal. Das Fehlen des Wortes „fortunare“ in allen Überlieferungen könnte vielleicht hinweisgebend dafür sein, dass fasst alle Schlachten in Germanien ohne „fortunare“ verliefen und man oftmals gerade noch so mit heiler Haut eine Schlacht beendete. So war es für Rom scheinbar nie ein leichtes Unterfangen in Germanien zu kämpfen und erst recht nicht das Geschehene dann noch als Sieg überzeugend zu präsentieren. Aber zurück ins vermeintliche Vogelbeck, der Residenz von Fürst Segestes. So würde vieles den Verdacht erhärten, dass auch Segestes im Jahre 15 + eine Entscheidungsschlacht in seiner unmittelbaren Umgebung erwartete und befürchtete. Segestes konnte sich denken, dass Germanicus im Verbund mit Caecina nach seinem Sieg über die Chatten jetzt nur noch ein Ziel kannte und es lautete „Arminius“. Denn das Germanicus nun sein Heer in Richtung Norden marschieren ließ schien ihm so klar gewesen zu sein, wie es die Spatzen vom Dach pfiffen. Aber Germanicus hatte ein Problem, anders ausgedrückt, ohne Gegner keine Schlacht. Marschierte er also nach Norden und Caecina nach Osten könnte daraus ein Feldzug in den leeren Raum werden. Ein Jahr zuvor im ersten Jahr der Revanche fiel er überraschend über die Marser her, traf auch viele von ihnen an und konnte verheerend wüten, da sie ungewarnt waren. Das war nun vorbei, denn danach wusste man an der Weser was folgen würde. Die Schlacht gegen die Marser war ebenso eine Überraschungstat wie die Vernichtung der Varuslegionen. Aber im Jahr 15 + gab es keine Germanen mehr die sich überraschen ließen, denn 15 + war das Jahr der Taktik. Des sich gegenseitigen Belauerns, des vorsichtigen Abwägens der Kräfte. Keine unbedachten Vorstöße die die Kämpfer schwächten und erst recht keine Frontalschlachten gegen im Nahkampf überlegene römische Gegner. Die Kämpfe gegen die Chatten hatten Germanicus deutlich gemacht wie es sich anfühlt, wenn der Feind in die Wälder entschwindet und man ihm nicht habhaft wird. Östlich der Weser konnte man keinen germanischen Widersacher einkesseln wie es immer links des Rheins möglich war, wo das Imperium allgegenwärtig die Fläche beherrschte Hier hab es nur Stoßrichtungen und die Hoffnung, dass sich der Feind zeigt. Man konnte ihre Wohnstätten vernichten was die Zivilbevölkerung ebenfalls in die Sümpfe und Wälder flüchten ließ, konnte ihnen die Lebensmittel rauben, wenn man sie fand, ihr Vieh töten. Aber im Frühjahr konnte man noch keine Felder abbrennen, denn da wuchs noch nichts. Unter diesen Umständen präventive Erfolge zu erzielen war kaum möglich. Germanicus stand nun an der Südgrenze des cheruskischen Stammesverbundes und forschte nach germanischen Truppenkonzentrationen. Vermutlich besser ausgedrückt er schlich um das cheruskische Territorium und suchte nach einer günstigen Einfallgelegenheit. Wo stand der Feind, wie viele Kämpfer zählte er und welche Waffen hatte er. Nahezu starr und unbeweglich verharrte er nun abwartend in einem Raum südlich der Diemel. Mit zwei Säulen „Cheruskien“ zu erobern war eine Möglichkeit, es gemeinsam mit Caecina anzustrengen die zweite Variante. Aber das Jahr war noch jung und er hätte noch viel Zeit gehabt, seine Pläne umzusetzen. Aber wir wissen nicht wie Germanicus vorgegangen wäre oder entschieden hätte, wäre ihm nicht die Segimund Delegation entgegen geritten. Und erst durch diese Situation öffnete sich ihm die ersehnte Bresche, denn nun wusste er wo er den Feind stellen konnte und das Wissen um die cheruskische Kampftruppe erfuhr er erst aus dem Munde von Segimundus. Wir erlebten also einen Segimund der auf Anweisung seines Vaters die räumliche Nähe von Germanicus nutzte, einen Germanicus der dem Ruf folgte aber unwissend war, dass Arminius die Zeit nutzte um noch weitere Kämpfer an die Leine zu ordern. Und wir blicken auf Segestes, der nun in der Hoffnung auf diese Weise den groß angelegten Racheplänen der Römer, die sich nun auf sein Herrschaftsgebiet zu konzentrieren schienen geschickt und rechtzeitig entgehen zu können. So kam die Anwesenheit von Germanicus den „Segestianern“ entgegen. In dieser Phase als Segimund auf Germanicus traf war es noch zu keinen militärischen Handlungen von Seiten der Legionen gegen die Cherusker gekommen, so dass das Treffen mit Segimund dadurch nicht zusätzlich belastet wurde. Fazit dieser Ereignisse. Germanicus lernte im Frühjahr 15 + die erste Lektion im Umgang mit den Cheruskern, einem Feind, den er bislang nur vom Hörensagen kannte. Einem Stamm, der genug Zeit hatte sich auf dieses Duell vorzubereiten. Der über einen vitalen charismatischen Heerführer verfügte, dem die nach wachsenden Generationen zuströmten. Junge Männer die ihm nach eiferten und deren Waffen wie schon einmal Gefahr liefen zu korrodieren. Sie brannten auf die längst fällige Auseinandersetzung, da sie 9 + noch keine Waffen führen konnten. Ein Stamm in dessen Reihen noch die erfahrenen altgedienten Recken standen, die die Varusschlacht überlebt hatten. Und die nun Schulter an Schulter mit der heißblütigen Jugend die Herausforderung annahmen. Im Frühjahr 15 + sammelten sie ihre erste Kampferfahrung und der Punktsieg blieb an der Weser. (1.09.2020)

... link

Freitag, 14. August 2020

Eine fiktive Darstellung zur Örtlichkeit des Trossüberfalls

ulrich leyhe, 03:38h

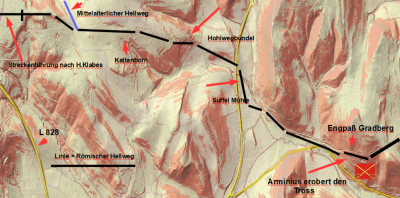

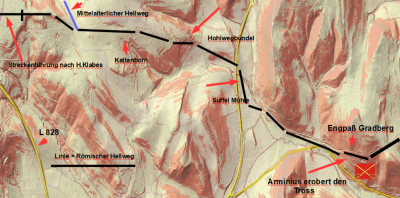

Unter Verwendung von TIM-Online 2 soll die bearbeitete Grafik verdeutlichen, an welchem Streckenabschnitt sich auch noch aus heutiger Sicht betrachtet der Bereich zwischen Brakel und Schwaney befunden haben könnte, wo Arminius den Tross stoppte um ihn in seine Gewalt zu bringen. Nur an der südöstlichen Hangkante des Gradberges verhindert der steile Abfall in die sumpfige Tallage der Oese in Verbindung mit dem Anstieg zum Gradberg und der schmalen Durchgangstrift das Entkommen der den Treck begleitenden Legionäre. Der schmale Weg an der Kante zieht sich über etwa 500 Meter hin. Er liegt zwischen Schmechten im Osten und der Suffel Mühle im Westen und auch hier sind noch ältere Hohlwege erkennbar. (14.08.2020)

... link

Mittwoch, 12. August 2020

Ein Schlüssel zur Varusschlacht - Wie er voluminöser kaum sein kann.

ulrich leyhe, 22:12h

Die einzige Quelle die uns bekannt ist gibt es nicht schlüssig her. Das nämlich Varus seinen umfangreichen Tross, samt zahlreichem Anhang unter anderem bestehend aus Frauen, Kindern und auch Trossknechten mit in das Krisengebiet nahm. Cassius Dio überlieferte lediglich unter 56,20, (2), dass diese mit geführt wurden und sich dadurch der Marschzug in die Länge zog. Man übersetzte es mit der Umschreibung des "sich Auflösens der Marschordnung". Der Kontext in den es Dio einschob wirkt jedoch variabel und suggeriert dem Leser, Varus habe auch Zivilpersonen mit ins Gebiet der Aufrührer genommen. Dies wäre allerdings auch schon in den damaligen Zeiten unter strategischen Gesichtspunkten betrachtet ein äußerst unkluges Handeln und somit ein militärisch recht seltsamer und fragwürdiger Vorgang gewesen. Aus dem Hinweis von Cassius Dio spricht deutlich heraus, dass der zivile Teil auch für Varus zu einer Behinderung wurde. Auf diesen Schlussfolgerungen basiert auch die Grundannahme, dass Varus die Gesamtmasse aller Teilnehmer die das Sommerlager verließen in bzw. ab Brakel in eine militärische und eine nicht militärische Marschformation aufteilte. Den nicht wehrfähigen Personen samt Wagen und Lasttieren gab er infolge dessen und aus nach vollziehbaren Gründen den Befehl sich ausgestattet mit militärischem Geleit auf den direkten und somit kürzeren Weg nach Schwaney/Aliso zu begeben. Er selbst zog mit den Kampflegionen gemeinsam in die südlich von Brakel gelegenen Regionen zu den so genannten Aufrührern, wo er auf Bitten von Arminius als Friedensstifter gefragt war. Dahinter verbirgt sich aber noch eine weitere Theorie. Nämlich die, dass sich die Germanen verständlicherweise nun des zivilen Trosses mitsamt der persönlichen Habe des Feldherrn am zweiten Marschtag und das voll umfänglich bemächtigten. Dieser Raubüberfall fand also statt, noch bevor Arminius den Anschluss an Varus suchte um ihm während seines Marsches mit seinen Gefährten in den Rücken zu fallen. Seine Strategie setzte zweifellos voraus, dass die Inbesitznahme erfolgreich verlaufen sollte, vor allem aber lautlos bleiben musste. Es war wohl nicht nötig, dass er selbst bis zum Ende daran teilnahm, denn es standen ihm bekanntlich noch andere Aufgaben bevor. Die römischen Begleitmannschaften dürften den Schilderungen nach was die im Marschzug vorherrschende und beschriebene Unordnung anbetraf alle Mühe gehabt haben, dem Zug noch einen disziplinierten Ablauf zu geben, so dass es ihnen in dieser Phase nicht mehr gelang auch noch einen Feind erfolgreich abzuwehren. So wird man sich schnell dem Unabwendbaren gefügt haben, denn Arminius dürfte zudem in Überzahl erschienen sein um die Aussichtslosigkeit jeglicher Verteidigungsanstrengungen zu verdeutlichen und seine Männer zu schonen. Der Überfall auf diesen Werte Transport sollte sich also tunlichst an einer Stelle ereignet haben, die weit genug von der Zugstrecke des Varus entfernt zu liegen hatte um zu verhindern, dass Varus doch noch vorzeitig gewarnt werden könnte, aber noch nahe genug um die zu überbrückende Distanz für Arminius und seine Männer nicht unnötig anwachsen zu lassen, die man noch zurück legen musste um Varus einzuholen. Es musste also eine Örtlichkeit gewesen sein die es zu finden gilt, die diese Voraussetzungen zu erfüllen hatte, die aber vor allem auch Hinterhalt tauglich und Engpass artig gestaltet sein musste. Denn ein Ausbrechen der Wachmannschaften war zu verhindern. Sie musste aber auch weit genug vom voraus liegenden römischen Marschlager entfernt liegen, damit nicht die dortigen Wachmannschaften noch gewarnt und sich nicht durch Rauchzeichen oder Meldereiter bemerkbar machen konnten. Was übrigens auch für mögliche römische Streckenposten galt, die schon vorher auszuschalten waren. Es war hier folglich schon eine Generalstab mäßige Herangehensweise vonnöten, die man aber einem Arminius und seinen Anführern zutrauen darf. Und ein dafür geeigneter Streckenabschnitt lässt sich auch zwischen Brakel und Schwaney ausmachen. Um aber diese Theorie abzusichern und zu erhärten bedarf es noch einer grundsätzlichen Frage nach zu gehen. Nämlich der, wie es denn um das Vorhandensein eben jener römischen Straßenverbindung zwischen Lippe und Weser damals überhaupt bestellt war. Denn um regelmäßig tausende von Menschen und Güter samt schweren Karren und umfangreichen Maultier- und Eselskarawanen auf ihr fort bewegen zu können, bedarf es eines durch gehend stabilen und befestigten Untergrundes. Dazu hilft aber ein Blick in die Forschungen des verstorbenen Bauingenieurs Heribert Klabes weiter. Als er 1997 das Vorwort zu seinem Buch "Corvey eine karolingische Klostergründung an der Weser - Auf den Mauern einer römischen Civitas" verfasste, da lag es ihm wie er schrieb fern sich näher mit den möglichen Stationen und Örtlichkeiten der Varusschlacht zu beschäftigen. Sein Buch, dass dank Andreas Otte 2008 erneut heraus gegeben wurde, sollte lediglich Begründungen für seine Theorie liefern, dass das gesuchte Sommerlager des Varus an der Weser bei Höxter und dort möglicherweise in Corvey zu suchen ist. Viel weiter wollte er in das Thema Varus, was den möglichen Schlachtverlauf anbelangt, nicht mehr einsteigen. Er konnte allerdings nicht ahnen, dass seine Vorarbeiten in eine Hypothese münden könnten und würden mit deren Hilfe es gelingen kann, eine Theorie zum Verlauf der Schlacht zu entwickeln bzw. darauf aufzubauen. Denn auf Basis eines möglichen Sommerlagers an der Weser lässt sich auch erst ein dazu passendes Denkmodell entwerfen. Nämlich eine militärische Strategie zu entwickeln mit der man sich in die Fußstapfen von Varus hinein versetzen kann. Folglich seiner Zugrichtung folgend, die ihn zuerst von der Lippe an die Weser führte und ihn auf der gleichen Route auch wieder zurück bewegen ließ. Ob und wie oft er diese Strecke möglicherweise von Corvey nach Anreppen und zurück zurück legte, ist eine Frage von Theorien, Indizien oder Hochrechnungen. Die von Heribert Klabes auf Seite 42.) dargestellte Castra Linie ließ er erst in Holsterhausen beginnen und vergab dafür die römische Zahl I. Die Kette der Lager endete aus seiner Sicht in Höxter mit der Zahl XII. (12) Dem Lager Anreppen gab er die römische Zahl VIII. (8) Aber bei der Vergabe der Castra Zahl IX (9) tat er sich schwer bzw. war er sich unschlüssig, denn da irritierte ihn bei der Festlegung vermutlich unter anderem auch der Übergang in den Eggeabstieg. Er griff zu einer Quertheorie und fasste Aliso als Alsen, Neuenbeken und Paderborn zusammen und sah hinter einer dieser Punkte die Möglichkeit für die Verortung eines Castra IX (9). Aliso vermutete er westlich von Paderborn leicht Lippe abseitig an einem Zufluss der Lippe eventuell nahe dem Ortsteil Elsen. Er vermied es aber auf seiner Skizze auf Seite 47.) Aliso mit der Castra Zahl IX. (9) zu beschriften, sodass er in Aliso vordergründig betrachtet, eher kein römisches Marschlager erkannte. Die Zahl IX hingegen behielt er sich für ein mögliches römischen Marschlager bei Neuenbeken vor. Da aber Neuenbeken nicht an den römischen Hellweg angeschlossen war, sondern nördlich davon liegt, dürfte die Castra Zahl IX besser auf Schwaney zutreffen. Ein Lager X. vermutete er dann noch zwischen Neuenbeken und Brakel, da ihm die Distanz um sie an einem Marschtag bewältigen zu können offensichtlich zu groß erschien. Das Lager nach Neuenbeken zu verlegen schien ihm folglich plausibler zu sein, als es im Bereich der Eggekante in Schwaney zu verorten. Angemessener erscheint es Brakel als Castra X (10) zugrunde zu legen, da die Distanz von Brakel nach Höxter der Tagesetappe einer römischen Marschleistung entspricht. Man sollte aber auch bedenken, dass am römischen Hellweg eine Anzahl kleiner Rastplätze existierte die man nicht als Castra ansprechen sollte und die nur je nach bedarf vorübergehend genutzt werden konnten. Aber was haben wir schon an handfestem römischen Fundgut was sich zwischen Schwaney und Höxter vorweisen ließe um diese Marschzugtheorie zu verfestigen. Imperiale Relikte die eben nicht aus Streufunden oder kleinen Statuetten, Öllämpchen oder Münzen bestehen, sondern aus denen sich auch wichtige infrastrukturelle Maßnahmen ableiten lassen. Ein römisches Wegenetz zu entdecken ist bereits teilweise gelungen und römische Altstraßen können und konnten schon über Wagenspurrillen, Abstandsmaße und Bautechnik nachgewiesen werden. Um sie wieder zu finden sollte aus logischen und logistischen Erwägungen heraus die Spurensuche im letzten Lippelager Anreppen aufgenommen werden. Auch das Aufspüren eines römischen Hellweges zwischen Anreppen und Schwaney stellt interessante Herausforderungen an mögliche Grabungsteams in der Zukunft dar. Denn dieser Abschnitt ist anders geartet, als der weitere Verlauf ab Schwaney östlich. Bis Schwaney ist das Gelände zur Paderborner Hochfläche leicht ansteigend und ebenmäßig strukturiert und die Zugstrecke dürfte daher gradliniger verlaufen sein, zudem sie keinen größeren topographischen Hindernissen auszuweichen hatte. Das der Marschweg von Anreppen nach Osten auf Paderborn und Schwaney zu und nicht nach Norden verlief, ließ sich bereits aufgrund einer ergrabenen römischen Marschstraße nachweisen auf die man etwa 500 Meter östlich vom Römerlager Anreppen stieß. Dies schließt aber nicht aus, dass es sicherlich auch einen Weg von Anreppen nach Norden zum neu entdeckten Römerlager Sennestadt am Menkhauser Bach gab. Aber in der Theorie lässt er sich bereits nachweisen. Die gute alte und oft strittige Theorie, ohne die es nun mal nicht geht. Denn wenn man von A.) nach B.) kommen möchte und es lässt sich kein Weg nachweisen, dann muss sie herhalten um die Wissenslücke zu schließen. Wie hätte man auch anders als über einen Weg von Anreppen nach Norden in Richtung Teutoburger Wald gelangen sollen, wenn es nicht eine begehbare Marschtrasse etwa über Lesterberg gegeben hätte. Eine Route die um 45 Grad verschwenkt von der Ostroute nach Norden hin abweicht. Das beschwerliche Kernstück nämlich die Hangkante des seit prähistorischen Zeiten genutzten Altstraßenkorridors zur Weserfurt nach Höxter beginnt erst noch langsam abflachend am östlichen Ortsausgang von Schwaney und findet seinen vorläufigen Tiefpunkt um die Antoniusquelle samt Kapelle nahe der Suffel Mühle in der Klus am Flüsschen Oese. Zu allen Zeiten strebte man es an möglichst schnell ans Ziel zu gelangen und wollte Mensch und Tier nur den unbedingt nötigen Anstrengungen aussetzen und den Karren allzu großen Verschleiß ersparen. Und nicht anders dachte man auch zu Zeiten der römischen Antike. Sich bei der Suche nach der Wegeführung an der luftigen Ideallinie zu orientieren ist bedingt durch die natürlichen Gebirgsfalten, also den Hanglagen und Taleinschnitten aber auch aufgrund der Bodenbeschaffenheit ein Nullsummenspiel. Desto mehr man sich aber ihr annähern kann um so zügiger konnte die Reise vonstatten gehen. Wir wissen nicht wie sich die Vegetation der nach Osten abfallenden Egge vor 2000 Jahren gestaltet hat. Aber die "Alten" wussten es besser, sie richteten sich danach und nutzten eine Trassenführung die allen Belangen gerecht werden konnte und vor allem sollten sich an mehreren Stellen auch ergiebige Frischwasserquellen befinden. Kennt man ihren Verlauf oder lässt er sich rekonstruieren, dann fallen auch die Schnittpunkte ins Auge nach denen wir suchen. Möchte man also einen Bereich identifizieren wo Arminius seine erste Falle zuschnappen ließ, dann kommen wir nicht umhin diesen römischen Hellweg ausfindig zu machen. Wo passierte es, wo befand sich der optimale Streckenabschnitt und wo begegneten sich die urtümlichen germanischen Begehrlich- vielleicht besser gesagt Begierlichkeiten, mit dem militärischem Geschick unserer Altvorderen. Anders als im Verlauf der Varusschlacht die beileibe nicht nur im Saltu Teutoburgiensi, sondern vor allem auf dem Weg dahin statt fand, brauchte man hier nur eine günstige Geländestruktur um den Sack zu machen zu können. Denn römischerseits wähnte man sich auch hier in völliger Sicher- und Ahnungslosigkeit. Ebenso wie Varus der noch völlig unbedarft zur gleichen Zeit etwa ein dutzend Kilometer weiter südöstlich zu den Rebellen unterwegs war, war man damals auch noch nahe dem heutigen Schmechten guter Dinge. Denn auch das Kampfgeschehen zwischen Brakel und Schwaney wurde im Vorfeld durch keine warnende Stimme aus dem Munde des Überläufers Segestes getrübt, da es sie vermutlich nie gab. Aber den Wegeverlauf des römischen Hellweges östlich ab Schwaney zu erforschen stößt bedingt durch den Eggeabstieg auf andere Suchkriterien, als einen Weg im flachen Land aufzuspüren. Bei genauer Betrachtung erscheint es jedoch dagegen unproblematischer zu sein, den Eggeabstieg zu lokalisieren, als die Altwege von Anreppen nach Bielefeld oder nach Schwaney ausfindig zu machen. Ganz zu Schweigen von den Hindernissen und Hinterlassenschaften anthropogener Überformung "auf deutsch" dem hinzu gekommenen Straßennetz und den zahlreichen Wohngebieten et cetera. Und auch bei der Suche nach dem alten Hellweg östlich ab Schwaney wurde Heribert Klabes richtungsweisend tätig bzw. fündig, in dem er uns die Forschungsergebnisse aus den Jahr 1848 noch einmal plausibel in Erinnerung rief. Eine antike Militärstraße die seinerzeit dort verlief, wo sie sich in den Kontext des Geschehens im Zusammenhang mit der römischen Ostexpansion einfügen lässt. In seinem Buch beschreibt er es anschaulich ab Seite 22.) als man begann die erste geschotterte Landstraße 828 über den Eggerücken zwischen Neuenheerse und Schwaney zu bauen. Es war das Jahr der "Deutschen Märzrevolution" in dem man fern vom Hambacher Fest und im engeren Sinne des Satzes "weit ab vom Schuss" in Ostwestfalen ein Stück römisch/germanischer Geschichte schrieb. So stieß man bei der Auskofferung des Straßenkörpers für die Packlage unerwartet in etwa 30 cm Tiefe auf eine aus großen vieleckigen Steinquadern zusammen gesetzte Decke einer Fahrbahn. Man kann sich in das Erstaunen, dass dies bei den Bautrupps und ihren Vorarbeitern auslöste gut hinein denken. Welchen Weg diese sensationelle Entdeckung dann nahm lässt sich schwerlich rekonstruieren. Aber der Hinweis auf den dort zuständigen Oberförster Knauth lässt den Verdacht zu das alles ohne sein Hinzutun nicht den bekannten Werdegang genommen hätte und das Wissen um diese prähistorische Straße nie an die Öffentlichkeit gelangt wäre. Er war es der sowohl pflichtgemäß seine Behörde informierte als auch den Militärhistoriker Friedrich Ludwig Hölzermann einen ausgebildeten Geometer und Numismatiker aus Salzuflen, der im deutsch französischen Krieg 1870 umkam, hinzu rief. Er war es auch der zu der Überzeugung gelangte, dass es sich bei den freigelegten Bauresten nur um eine Straße römischen Ursprung gehandelt haben kann. Man blickte um das 1848 auf eine Epoche zurück die noch von den Nachwirkungen der französischen Kriege geprägt war und wusste, dass man in diesem geschlossenen Waldgebiet weder unter Napoleon noch in den überschaubaren früheren Zeiten einen Straßenbau über die Egge voran getrieben hatte. Was noch im Bewusstsein der Menschen verankert war, war ihr Wissen über den Verlauf des ehemaligen westfälischen Hellwegs der hier südöstlich ab Schwaney ins Oesetal abstieg und dem die in der Nähe befindliche Straße "Hellweg" in Schwaney ihren Namen verdankt. Eine Altstraße die man ab dem Mittelalter zugunsten der Anbindung von Bad Driburg aufgab und das Damenstift Altenheerse sowie die kleinen Ansiedlungen zwischen Schwaney und Brakel an Bedeutung verloren. Antiken Funden noch dazu in Ostwestfalen stand man in den alten römischen Siedlungszentren am Rhein um diese Zeit verständlicherweise äußerst skeptisch gegenüber und hielt daher seine Darstellungen für wenig glaubhaft und für die Forschung nicht relevant genug um weitere Grabungen auszulösen. Wie dies Theodor Mommsen damals aufnahm oder wie er dazu stand, zumal er sich verstärkt der Örtlichkeit um Barenau verschrieben hatte ist nicht bekannt. Heribert Klabes tat rund 100 Jahre später das, was man sich von archäologischer Seite gewünscht hätte, denn er widmete sich diesen alten Berichten die ihm eine Basis für die "Corvey Theorie" dem Endpunkt des Hellweges boten und nahm nicht nur die Nachsuche auf, sondern gelangte auch zu verblüffenden Feststellungen und Überzeugungen. Was die Glaubwürdigkeitsdiskussion um Hölzermann anbelangt die Klabes später eindrucksvoll unter Beweis stellte, sei nur der folgende Hinweis auf das Bonner Jahrbuch LXII mit dem Hölzermann Fundbericht und der Korrekturhinweis von 1878 gestattet. Denn auch dort beschäftigte man sich, wenn auch nur in kurzen Texten mit den Erkenntnissen und Theorien von Hölzermann und diskutierte und besprach sie in den einschlägigen Zirkeln. Man ging darin auf die entdeckten Straßen Teilstücke ein die 1848 frei gelegt wurden, die noch nach preußischen Ruthen vermessen wurden, wobei eine Ruthe = 3,77 m entsprach. Zum einen wurde ein Stück von 20 Ruthen Länge gefunden, was etwa 75 m entspricht. Ein weiteres umfasste rund 1.500 Ruthen also 5.655 m. Möchte man hier vorsichtig spekulieren so liegt vermutlich auch hier wie bei der folgenden Straßenbreitenangabe ein Übertragungsfehler vor und es handelte sich nur um 150 Ruthen. Denn eine Distanz von über 5 km wird man 1848 um einer alten Römerstraße nachzuforschen schlecht frei gelegt haben. Denn Hölzermann gab seinerzeit die Straßenbreite mit 6 preußischen Fuß, was in etwa 1,73 Metern entspricht an. Dies betrachtete man aber eindeutig als zu schmal für eine römische Heeresstraße an und verwarf daher auch die römische Erklärung von Hölzermann. Aber dann meldete sich der in Westfalen begüterte Freiherr Heereman von Zuydtwyck zu Wort und stellte, da er selbst bei der Freilegung dabei war fest, dass man bei der Drucklegung irrtümlich die eins vor der sechs weg gelassen hatte, so dass die Fahrbahnbreite, er nannte sie damals Steinbahn demnach 16 und nicht 6 preußische Fuß maß, somit also etwa 4,64 Meter betrug. Man gelangte daher zu der Auffassung, dass dies die Sachlage sehr verändern würde. In den Bonner Jahrbüchern ist dann weiter zu lesen das bis dato weder in der Rheinprovinz noch in Westfalen eine Römerstrasse aufgefunden wurde, welche wie die beiden Stücke bei Neuenheerse ein Steinpflaster trägt. Ein "Oberstlieutenant" Schmidt leugnete sogar gänzlich das Vorkommen römischen Strassenpflasters sowohl außerhalb der römischen Ortschaften als auch diesseits der Alpen und überhaupt. Desweiterhin führte man aus, dass bei "unseren Untersuchungen auf der rechten wie auch auf der linken Rheinseite festzustellen war, dass die aus Erddämmen, mit oder ohne Steinmaterial, konstruierten Römerstraßen da, wo sie in gebirgiges Terrain treten, insbesondere, wo sie sich an steilen Bergwänden rampenartig hinauf ziehen, nicht mehr aus Dämmen bestehen, sondern ein zu ebener Erde gelegenes Steinpflaster, aus großen polygonen Steinen besitzen und ein solcher Fall scheint auch bei den Straßenresten von Neuenheerse vorzuliegen." Abschließend gelangte man noch zu der Feststellung die man aus heutiger Sicht der Forschung nur in Form einer Denkschrift warm ans Herz legen kann und da lautet " Wir können daher die fernere Untersuchung dieser Straße den dortigen Alterthumsforschern nur empfehlen, wobei man aber von der Meinung, als hätten die Römerstraßen in Westfalen in ihrer ganzen Ausdehnung aus Steinmaterial bestanden wird abgehen müssen, wenn man nicht vergeblich suchen will." Heribert Klabes hat es wörtlich genommen und es als Forschungsauftrag angenommen. Dazu hat er eine interessante Abbildung auf der Seite 24.) seines Buches hinterlassen, die den Verlauf des römischen Hellweges über den Eggerücken erkennen lässt. Er erkundete eine Strecke von insgesamt rund drei Kilometern die er in Teilabschnitten frei legte und Messungen durchführte. Nach seiner Recherche stieg der römische Hellweg am Parkplatz Eiserweg, ortsausgangs Schwaney 5oo Meter östlich der Straße "Hellweg" nahe der alten Neuenheerser Landstraße zur Oese ab. Dort tritt er heute in die offene Feldflur ein und verbirgt sich dann unter dem Laub und den Erdschichten des Eggewaldes. Was die Details anbelangt, so sollte der Geschichtsfreund es erwerben. Aber der Fund der alten Römerstraße musste damals weite Kreise gezogen haben und es scheinen zumindest damals einige interessierte Altertumsforscher dem Aufruf gefolgt zu sein um sich näher mit der Grabungsstelle zu beschäftigen, denn der Fundortbewertung von Hölzermann und Klabes fügt sich noch ein weiterer nahezu vergessener Lagebericht an, der einige Jahre nach der Entdeckung abgefasst wurde und zusätzliche Details enthält. Das er noch erhalten ist, ist einem seinerzeit umstrittenen Hobbyhistoriker zu verdanken. In seiner ungünstigen Reputation lag wohl die Ursache, dass man sich mit einigen Abschnitten seiner Schriften auch nicht intensiver befasste. Es war der 1808 in Horn geborene lippische Landtagsabgeordnete, Heimatforscher und Amateurarchäologe Gotthilf August Benjamin Schierenberg, dem man Laienhaftigkeit und unwissenschaftliche Methoden nachsagte. Schaut man sich hingegen den umfänglichen Nachruf auf diesen Mann und sein Wirken an kann man auch zu der Auffassung gelangen, dass es daran lag, weil er einige Thesen entwickelte die nicht dem Zeitgeist entsprachen. In seinem Buch mit dem diesbezüglich unverfänglichen Titel "Der Taunus an den Lippequellen - Streifzüge in die alte Geschichte und Geographie Nordgermaniens" veröffentlicht 1853, äußert er sich nur innerhalb eines kleinen Abschnittes zu dieser fünf Jahre zuvor entdeckten Römerstraße. Er teilte darin dem Leser mit, dass er vor einigen Wochen von Veldrom nach Neuenheerse gewandert sei um sich die Reste einer alten Straße anzusehen die man dort schon vor einigen Jahren entdeckt hatte. Auf der Höhe des Gebirges sah er einen roh gepflasterten Weg den die dürftige Vegetation schon Fuß hoch mit Erde überdeckt hatte. Das Material der Straße bestand aus Sandsteinen wie es die nächste Umgebung lieferte. Steine die man wie es schien ohne sie weiter bearbeitet zu haben neben einander gestellt hatte. Es schien ihm, dass die Breite des Wege höchstens 1o Fuß betrug. Aber er war wenig geneigt es für eine Römerstraße zu halten. Man sagte ihm, dass bereits mehrere Strecken dieses Weges aufgefunden worden seien und das er an vielen Stellen tief mit Erde bedeckt sei. Dieser Umstand schien für ihn wiederum für sein hohes Alter zu sprechen. Aber von wesentlicher Aussagekraft darf man seine Bemerkung verstehen, wonach er sich allen Urteils darüber enthalten wollte, was für seine Neutralität und Sachlichkeit spricht. Er sah sich auch nach Spuren von Wagenrädern um da diese seinerzeit beschrieben wurden, konnte aber an den oben etwas abgerundeten Steinen keine entdecken, obwohl es sich um weiches Material handelte. Mit ihm Anwesende sagten, es würde sich dabei um eine Straße der Römer handeln. Dem Verlauf nach zu urteilen schien es ihm so, als würde die Straße in die Richtung zur Diemel führen in die auch die Eisenbahnlinie geht. In Neuenheerse sah er sich die Fundstücke an die man alle auf der Römerstraße oder am Trassenverlauf bergen konnte. Als da waren Hufeisen von denen man damals wohl zahlreiche gefunden hatte. Reitersporen, das Stück eines eisernen Streithammers, aber auch ein Schwert, dass sich in einem nahezu völlig oxidierten Zustand befand. Es maß von der Spitze bis zum Griff 19 Rheinländische Zoll und schien zweischneidig gewesen zu sein. Die Grifflänge betrug 6 1/2" Zoll und endete mit einem 2" Zoll dicken platt gedrückten Knopf also einem Knauf. Abschließend stellte er fest nicht behaupten zu können, dass die Sachen römischen Ursprungs sein sollen, von dem Schwert vermutete er es aber. Dieser Fundbericht enthält eine Reihe interessanter Hinweise die es zu analysieren gilt, sofern dazu nach so langer Zeit und auf Basis der Beschreibungen noch realistische Möglichkeiten bestehen. Was die Formgebung der Packlage und ihre Tiefe anbelangt, so decken sich seine Informationen mit denen von Heribert Klabes. Die Breite des Weges schätzte Schierenberg auf maximal 10 Fuß, was bei einem Fußmaß von 29 cm folglich 2,90 m entspricht. Heereman von Zuydtwyck hatte sie mit 16 Fuß = 4,64 m und Heribert Klabes mit 2,5o m angegeben. Man kann dem entnehmen, dass eine Reihe von Unwägbarkeiten zu den abweichenden Angaben geführt haben dürften. Etwa wo man die Maße aufnahm in welchem Zustand sich dort die Straße zeigte, bemaßte man sie in Kurvenbereichen oder wies die Straße einfach nur unterschiedliche Breiten auf weil es die damaligen Baumeister so wollten. So wie auch Klabes fand Schierenberg keine Fahrspuren wie sie von Hölzermann nach der Entdeckung beschrieben wurden. Schierenberg wird nicht den gesamten Bereich der Trassenfreilegung eingesehen haben und Hölzermann grub nicht da wo Klabes später suchte. Ob Fahrspuren vorhanden sind würde erst eine aufwändige Bodenuntersuchung ergeben. Das Schierenberg den Verdacht äußerte die Römerstraße würde in Richtung Diemel führen lässt Schlussfolgerungen zu. Zum einen ging er also nicht davon aus, dass es sich dabei um den alten Hellweg nach Corvey, sondern um eine Nordsüd Verbindung längst der Egge handeln würde. Zu dieser Überlegung konnte er nur gelangen, wenn er sich an dem Trassenstück aufhielt wo es noch nicht den scharfen Knick nach Osten vollzogen hatte. Zu den Funden. Kleine Hufeisen von Traglasttieren die man wohl in erheblicher Anzahl fand beschrieb bereits Hölzermann. Ein Vergleich der Aussagen von Klabes bestätigt jedoch, dass ihm die Informationen von Schierenberg nicht bekannt waren. Klabes ging davon aus, dass Hölzermann lediglich eine Trassenbreite von 5 Metern ausgrub und dabei schon auf eine stattliche Anzahl Hufeisen stieß, während Schierenberg berichtet, dass mehrere Teilstücke der alten Straße frei gelegt wurden, was auch zu einem erhöhten Aufkommen an Hufeisen geführt haben dürfte. Ebenso erwähnt Klabes keine Sporen, nicht das Stück eines Streithammers und auch kein verrostetes Schwert was sein Buch bestimmt um einige Überlegungen bereichert hätte. Allerdings konnte er noch über den Fund der Tränenkrüglein, die man als römischen Parfümbehälter identifizierte berichten, von denen Hölzermann und Schierenberg keine Kenntnis hatten. Die Funde geben aber in der Summe betrachtet das klare Bild ab, dass es sich hier um eine häufig frequentierte Straßenverbindung von Schwaney nach Corvey handelte. Eine Steinbahn die die Menschen damals zu Fuß und zu allen Zeiten nutzten und die auch von Lasttieren, Reitern und Waffenträgern begangen wurde. Und sie diente den Völkern seit Menschen gedenken als eine, wenn nicht die bedeutendste Ostwestverbindung im Nordwestdeutschen Raum. Unbefestigt seit Jahrtausenden, in Teilen befestigt demnach seit der Antike und weiter genutzt bis ins hohe Mittelalter blieb sie bis zum Iburg Abstieg noch lange eine wichtige Parallelstrecke und in Kriegszeiten dürfte es eine geheime und beliebte, weil versteckte und abkürzende Route war. Parfümutensilien, Reitersporen, als auch das Stück eines eisernen Streithammers sowie das Schwert sind verschollen während sich noch vergleichbare Hufeisen im Heimatmuseum Dringenberg befinden, sodass sich einiges der Datierung entzieht. Streit- bzw. Kriegshammer entstanden im 14. Jhdt. und wurden bis ins 16. Jhdt genutzt was einen Anhaltspunkt für die Nutzungsdauer der Straße bieten könnte. Die Schwertlänge von 19 Rheinländischen Zoll misst umgerechnet 48 cm und entsprach damit in etwa der Länge des römischen Gladius von 51 cm wie man ihn in auch Pompeji fand. Die Grifflänge gab Schierenberg jedoch mit 6 1/2" Zoll = 16,5 cm an, während für den Gladius nur eine Grifflänge von 8,5 cm genannt wird. Zum Vergleich bietet sich auch die sächsische Langsax von 49 cm Klingenlänge an. Diese Beschreibung würde auf das Saxmesser den Scramasax zutreffen der gleichermaßen von Franken und Sachsen benutzt wurde. Für ihn wird eine nahezu identische Klingenlänge von 48 Zentimetern und eine Grifflänge von 15 Zentimetern angegeben. Es ist bekannt, dass das gute römische Straßennetz noch weit bis ins Mittelalter genutzt wurde und der Kriegshammer weist auf die Nutzung der römischen Eggestraße noch bis in die Zeiten des Dreißigjährigen Krieges hin. Als der Kartograph Johannes Gigas zu Beginn des 17.Jhdt. für sein Kartenwerk, das in den Jahren zwischen 1620 und 1630 erschien recherchierte, da griff er auf den Wissensstand des 16.Jhdt. zurück und zeichnete den Verlauf des Hellweges bereits über Buke, Driburg, Herste und Istrup nach Brakel ein. Es dürfte die Zeit gewesen sein, als die römische Steinpflasterung schon längst mit Erde bedeckt war und nun auch die letzten Reste der auf gleicher Trasse geführten späteren Heerstraße von Schwaney über die Suffelmühle und Schmechten nach Brakel an Attraktivität verlor, in Vergessenheit gerieten und die Vegetation von ihr Besitz ergriff.

Der spätmittelalterliche Hellweg über die Egge

Ausschnitt aus der Karte von Johannes Gigas.

************************************

Für ihn schien es den alten ?Schwaneyer ?Hellweg? schon nicht mehr zu geben, obwohl er noch einem einem Vorwerk, dem Hellehof nahe dem Helleholz am Katzbach unter dem Namen ?Helle? einzeichnete und der sich etwa 1600 m nördlich der Antoniusquelle befand. ( blau gekennzeichnet der neue Hellweg über Driburg, rot die prähistorische und frühmittelalterliche Passage über den Netheberg ).

Ob auch Publius Quinctilius Varus in einem Wagen oder hoch zu Ross den Netheberg in Richtung Sommerlager passierte wissen wir nicht aber die Indizien mehren sich. Das umstrittene Sommerlager wo Varus residierte und wo Paterculus unter II/118 (1,2) schrieb, dass er sich dort weniger als Feldherr einer Armee sah, sondern eher wie ein Stadtprätor der dort mitten in Germanien römisches Recht auf einem Forum verkündete. So müsste oder könnte es in Höxter schon etwas Stadt ähnliches, also in Stein Errichtetes gegeben haben, wo sich Varus derart aufführte. Vergessen wir in diesem Zusammenhang nicht, dass das Imperium in dieser Zeit schon zu weit aus umfänglicheren baulichen Leistungen imstande war, als nur eine Straße über ein ostwestfälisches Mittelgebirge zu bauen. Es sei nur an die "Via Julia Augusta" erinnert die über die Alpen führte und mit deren Bau bereits unter Kaiser Augustus begonnen wurde. Die Überlieferungen lassen den Rückschluss zu, dass man die Arbeiten an der Eggestraße schon auf Befehl von Drusus unter Lucius Domitius anging. Aber was den römischen Steinweg anbelangt so verdichten sich auch hier die Indizien, dass nicht nur Varus diese Strecke nutzte. Sondern auch der Tross mit seinen Wertsachen sowie Frauen und Kindern diesen Weg am zweiten Marschtag nach dem Sommerlager im Jahre 9 + eingeschlagen haben könnte. Aber warum sollten die Arminen als sie ihn in ihren Besitz nahmen ihn noch solange begleiten, bis er schon den Netheberg erklommen hatte. Der anstrengendste Teil der gesamten Route, wo sie beim zurück legen von 1860 Metern einen Höhenunterschied von 125 Metern zu überwinden gehabt hätten. Warum sollten sie sich also dem Steilanstieg aussetzen, wo es doch in der engen Tallage bequemer vor allem aber zielführender war die römischen Begleitmannschaften auszuschalten. Waren hier mit Begleitmannschaften möglicherweise die römischen Abstellungen gemeint, die die Germanen anforderten, da sich der Überlieferung nach Räuber und Gesindel in der Region aufgehalten haben soll. Wollte man Varus verängstigen, damit er sich um seine Habe sorgte und er daher die besagten Abstellungen für den zivilen Tross bereit stellte. Und wollte man zusätzliche Legionäre Varus auf diese Weise entziehen um sie hier nahe dem Gradberg besser bekämpfen zu können, damit sie Varus im Saltus später fehlten. Waren im Tross eventuell sogar schon stattliche germanische Hilfskräfte integriert. die dann mit den römischen Geleitschutzmannschaften leichtes Spiel hatten. Verlängern wir nun die von Heribert Klabes angedachte Römerstraße nach dem sie die moderne Landstraße nahe dem Eggeweg nach Osten querte. Und hier wird auch erkennbar, dass sich die römischen Bauingenieure schon sehr wohl nach der Ideallinie richten wollten und ihre Qualitäten überregional zu denken zu nutzen wussten, auch wenn es nicht immer gelang. Denn vom Fixpunkt Parkplatz Eiserweg bis zur Suffel Mühle wich man an dieser Stelle "nur" rund 56o Meter von der nördlich verlaufenden Luftlinie ab. Klabes lässt die Römerstraße enden bevor sie den Wald des Netheberges etwa da verlässt, wo sich der Flurname "Unterm Gericht" und der Name Galgenberg erhalten hat. Am Wegekreuz oberhalb des Nethegartens sieht das heutige Auge allerdings weder eine Römerstraße noch erkennt man einen Feldweg der nach Osten führt. Und auch "TIM online/2" gewährt keinen guten Blick in die unteren Bodenschichten. Und die heutige landwirtschaftliche Nutzung erkannte auch kein Erfordernis mehr darin diese alte Zuwegung zu erhalten, so wie sie noch auf der preußischen Uraufnahme von 1836 - 1850 ersichtlich ist. Ebenso wurde auch die mittelalterliche Zuwegung des Hellweges über pflügt. Er verlief aus Richtung Schwaney durch das Bodental kommend nach Osten, wo er noch den Namen Landdrostenweg trägt und vereinigte sich "Unterm Gericht" südlich des Mittelberges mit der alten Römerstraße. Man darf also annehmen, dass das Bodental eine feuchte Senke in römischen Zeiten schlechter passierbar war und man sich daher für die südliche Variante entschied. Auf gemeinsamer Trasse strebten sie dann beide auf den Kattenborn, eine sicherlich sehr alte Quelle etwa 600 Meter unterhalb der Gewanne "Unterm Gericht" zu. An dieser Stelle könnte man auch noch einen etymologischen Faden ergreifen, denn bekanntlich nannte man die Chatten auch Katten. Und was den in der Nähe befindlichen Höhenrücken mit dem Namen "Künikenberg" anbelangt, so klingt auch dieser sehr verdächtig nach dem mittelhochdeutschen Namen "Künic" für König. Da man in Sachsen jedoch keine Könige kannte, fällt eine Herkunftsanalyse schwer. Auch hier verraten die Hohlwegsbündel die Altstraßen, so dass sich der Abstieg in Richtung Antoniuskapelle und Klusquelle gut nachvollziehen lässt. An der heutigen Suffel Mühle etwa 11oo Meter westlich des Gradbergsteilhanges, war der erzwungene Besitzerwechsel des varianischen Beute- und Gesindezuges längst vollzogen. Die Sklaven, Frauen und Kinder traten ihren Gang in die germanischen Dörfer an und gingen einem ungewissen Schicksal entgegen. Aber dem Raubgut standen auch noch unruhige Zeiten bevor, denn nun begann vermutlich ein Beutegeschacher im Zuge eines uns unbekannten Verteilungsschlüssels, was man gar nicht nach vollziehen möchte. Aber von diesen schönen Edelmetallen und anderem Tant wird Germanicus sechs Jahre später sicherlich auch noch einiges in der Burg des Segestes an der Leine erblickt haben. Aber Ludwig Hölzermann und Heribert Klabes trugen ihres dazu bei, dass es zwischen Schwaney und Höxter auch noch Massives zu finden gibt, was einst römische Bausoldaten hinterließen. Keine Münzen oder Statuetten dafür aber viele Quadratmeter schwer gewichtige Straßenpflasterung an dessen Auffinden warum auch immer heute scheinbar niemandem mehr gelegen ist. Da gerade diese Hinweise einen Schlüssel zur Varusschlacht in sich tragen ist es bedauerlich, dass man diese historische Chance vertut und historisches Wissen im Boden ruhen lässt. Aber wer weiß vielleicht hat es auch sein Gutes. (12.08.2020)

Der spätmittelalterliche Hellweg über die Egge

Ausschnitt aus der Karte von Johannes Gigas.

************************************

Für ihn schien es den alten ?Schwaneyer ?Hellweg? schon nicht mehr zu geben, obwohl er noch einem einem Vorwerk, dem Hellehof nahe dem Helleholz am Katzbach unter dem Namen ?Helle? einzeichnete und der sich etwa 1600 m nördlich der Antoniusquelle befand. ( blau gekennzeichnet der neue Hellweg über Driburg, rot die prähistorische und frühmittelalterliche Passage über den Netheberg ).

Ob auch Publius Quinctilius Varus in einem Wagen oder hoch zu Ross den Netheberg in Richtung Sommerlager passierte wissen wir nicht aber die Indizien mehren sich. Das umstrittene Sommerlager wo Varus residierte und wo Paterculus unter II/118 (1,2) schrieb, dass er sich dort weniger als Feldherr einer Armee sah, sondern eher wie ein Stadtprätor der dort mitten in Germanien römisches Recht auf einem Forum verkündete. So müsste oder könnte es in Höxter schon etwas Stadt ähnliches, also in Stein Errichtetes gegeben haben, wo sich Varus derart aufführte. Vergessen wir in diesem Zusammenhang nicht, dass das Imperium in dieser Zeit schon zu weit aus umfänglicheren baulichen Leistungen imstande war, als nur eine Straße über ein ostwestfälisches Mittelgebirge zu bauen. Es sei nur an die "Via Julia Augusta" erinnert die über die Alpen führte und mit deren Bau bereits unter Kaiser Augustus begonnen wurde. Die Überlieferungen lassen den Rückschluss zu, dass man die Arbeiten an der Eggestraße schon auf Befehl von Drusus unter Lucius Domitius anging. Aber was den römischen Steinweg anbelangt so verdichten sich auch hier die Indizien, dass nicht nur Varus diese Strecke nutzte. Sondern auch der Tross mit seinen Wertsachen sowie Frauen und Kindern diesen Weg am zweiten Marschtag nach dem Sommerlager im Jahre 9 + eingeschlagen haben könnte. Aber warum sollten die Arminen als sie ihn in ihren Besitz nahmen ihn noch solange begleiten, bis er schon den Netheberg erklommen hatte. Der anstrengendste Teil der gesamten Route, wo sie beim zurück legen von 1860 Metern einen Höhenunterschied von 125 Metern zu überwinden gehabt hätten. Warum sollten sie sich also dem Steilanstieg aussetzen, wo es doch in der engen Tallage bequemer vor allem aber zielführender war die römischen Begleitmannschaften auszuschalten. Waren hier mit Begleitmannschaften möglicherweise die römischen Abstellungen gemeint, die die Germanen anforderten, da sich der Überlieferung nach Räuber und Gesindel in der Region aufgehalten haben soll. Wollte man Varus verängstigen, damit er sich um seine Habe sorgte und er daher die besagten Abstellungen für den zivilen Tross bereit stellte. Und wollte man zusätzliche Legionäre Varus auf diese Weise entziehen um sie hier nahe dem Gradberg besser bekämpfen zu können, damit sie Varus im Saltus später fehlten. Waren im Tross eventuell sogar schon stattliche germanische Hilfskräfte integriert. die dann mit den römischen Geleitschutzmannschaften leichtes Spiel hatten. Verlängern wir nun die von Heribert Klabes angedachte Römerstraße nach dem sie die moderne Landstraße nahe dem Eggeweg nach Osten querte. Und hier wird auch erkennbar, dass sich die römischen Bauingenieure schon sehr wohl nach der Ideallinie richten wollten und ihre Qualitäten überregional zu denken zu nutzen wussten, auch wenn es nicht immer gelang. Denn vom Fixpunkt Parkplatz Eiserweg bis zur Suffel Mühle wich man an dieser Stelle "nur" rund 56o Meter von der nördlich verlaufenden Luftlinie ab. Klabes lässt die Römerstraße enden bevor sie den Wald des Netheberges etwa da verlässt, wo sich der Flurname "Unterm Gericht" und der Name Galgenberg erhalten hat. Am Wegekreuz oberhalb des Nethegartens sieht das heutige Auge allerdings weder eine Römerstraße noch erkennt man einen Feldweg der nach Osten führt. Und auch "TIM online/2" gewährt keinen guten Blick in die unteren Bodenschichten. Und die heutige landwirtschaftliche Nutzung erkannte auch kein Erfordernis mehr darin diese alte Zuwegung zu erhalten, so wie sie noch auf der preußischen Uraufnahme von 1836 - 1850 ersichtlich ist. Ebenso wurde auch die mittelalterliche Zuwegung des Hellweges über pflügt. Er verlief aus Richtung Schwaney durch das Bodental kommend nach Osten, wo er noch den Namen Landdrostenweg trägt und vereinigte sich "Unterm Gericht" südlich des Mittelberges mit der alten Römerstraße. Man darf also annehmen, dass das Bodental eine feuchte Senke in römischen Zeiten schlechter passierbar war und man sich daher für die südliche Variante entschied. Auf gemeinsamer Trasse strebten sie dann beide auf den Kattenborn, eine sicherlich sehr alte Quelle etwa 600 Meter unterhalb der Gewanne "Unterm Gericht" zu. An dieser Stelle könnte man auch noch einen etymologischen Faden ergreifen, denn bekanntlich nannte man die Chatten auch Katten. Und was den in der Nähe befindlichen Höhenrücken mit dem Namen "Künikenberg" anbelangt, so klingt auch dieser sehr verdächtig nach dem mittelhochdeutschen Namen "Künic" für König. Da man in Sachsen jedoch keine Könige kannte, fällt eine Herkunftsanalyse schwer. Auch hier verraten die Hohlwegsbündel die Altstraßen, so dass sich der Abstieg in Richtung Antoniuskapelle und Klusquelle gut nachvollziehen lässt. An der heutigen Suffel Mühle etwa 11oo Meter westlich des Gradbergsteilhanges, war der erzwungene Besitzerwechsel des varianischen Beute- und Gesindezuges längst vollzogen. Die Sklaven, Frauen und Kinder traten ihren Gang in die germanischen Dörfer an und gingen einem ungewissen Schicksal entgegen. Aber dem Raubgut standen auch noch unruhige Zeiten bevor, denn nun begann vermutlich ein Beutegeschacher im Zuge eines uns unbekannten Verteilungsschlüssels, was man gar nicht nach vollziehen möchte. Aber von diesen schönen Edelmetallen und anderem Tant wird Germanicus sechs Jahre später sicherlich auch noch einiges in der Burg des Segestes an der Leine erblickt haben. Aber Ludwig Hölzermann und Heribert Klabes trugen ihres dazu bei, dass es zwischen Schwaney und Höxter auch noch Massives zu finden gibt, was einst römische Bausoldaten hinterließen. Keine Münzen oder Statuetten dafür aber viele Quadratmeter schwer gewichtige Straßenpflasterung an dessen Auffinden warum auch immer heute scheinbar niemandem mehr gelegen ist. Da gerade diese Hinweise einen Schlüssel zur Varusschlacht in sich tragen ist es bedauerlich, dass man diese historische Chance vertut und historisches Wissen im Boden ruhen lässt. Aber wer weiß vielleicht hat es auch sein Gutes. (12.08.2020)

... link

... older stories